東京都江戸川区「6回目でやっと司法書士試験に合格した「相続・会社設立」の専門家 登記業務を通じてお客様に寄り添う」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

目次

はじめに

最近、お客様から「家族信託」について知りたいとの連絡が入りました。

だいぶ「家族信託」という言葉が浸透してきているように思います。

今回は「家族信託」について書きます。

なお、「家族信託」という言葉は法律用語ではなく、「家族信託普及協会」が商標登録しているものです。

ただ、便宜上このブログでも「家族信託(民事信託)」として使用させていただきます。

信託とはなにか?

そもそも「信託」という言葉が馴染みがないと思うので、そこから説明していきます。

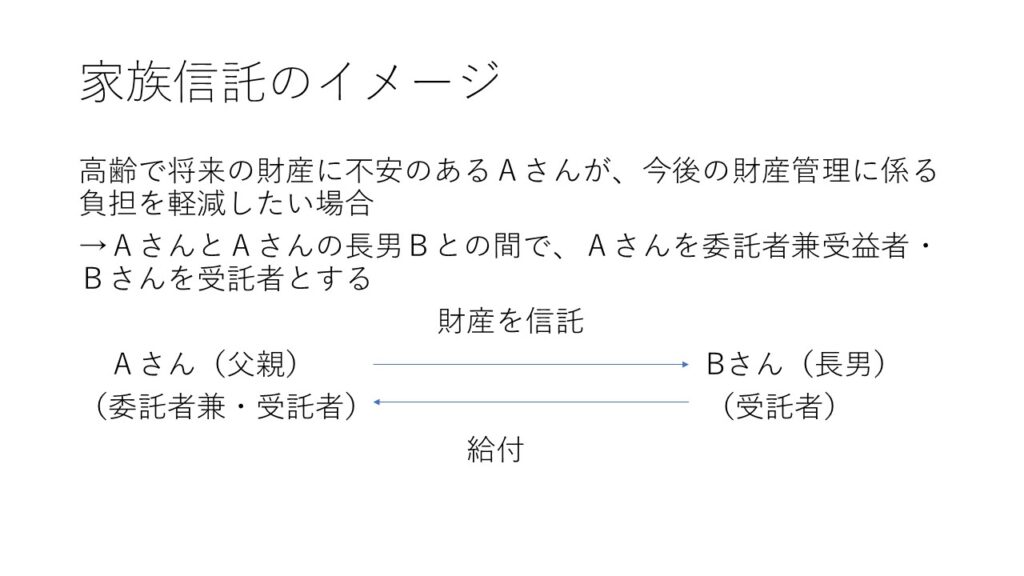

信託とは、財産を持っている人が、信頼できる人にに対して、財産の処分・管理し、その財産から生じる利益をこの人に対し給付してほしいことを契約や遺言でお願いし(これを信託行為と言います)、その財産の名義を信頼できる人の名義に変更するなどして、管理・処分等をしてもらうことをいいます。

信託を理解する上で、当事者がどのような人が関わるのかを理解する必要があります。

まずは、財産を持っている人を委託者と言います。

委託者からの財産を管理処分する人を受託者と言います。

信託財産(委託者が管理する財産)から生じる利益を受け取る人を受益者といいます。

家族信託を活用できる例として、以下のものがあります。

家族信託の主な特徴1(民法と税務との乖離)

特徴としては、民法上の所有者は受託者になります。

信託を設定することで、信託財産の所有権(名義)は委託者から受託者に移ります。

ただ、税務上の所有者は受益者に帰属します。

ここは注意しないといけないところで、税務上は、受益者が信託財産に属する資産・負債を有しているものとみなして、信託財産に係る収益・費用は受益者に帰属します。

例えば上記の例で、受益者がAさんでなく孫である場合、財産の実質的所有者が孫に変わるため、信託設定に伴って孫がBさんに適正対価を支払わければ、税務上は、Bさんから孫への贈与があったものとみなされます。

そのため、孫が贈与税を負担することになります。

家族信託を行う場合には税務面にも配慮する必要があります。

家族信託の主な特徴2(信託財産の管理)

信託財産は、委託者と受託者の固有財産とは分けて管理する必要があります。

これを分別管理義務と言います。

そして、信託行為において信託財産と定めた財産のほか、信託財産の管理、処分、滅失、損傷その他の事由によって受託者が得た財産も信託財産となります。

例えば信託行為で定められた自宅を売却した場合、売却して得たお金は信託財産となります。

家族信託を行うときの注意点

家族信託を設定する際は、以下の点に注意が必要です。

まず、信託の設定と管理には費用がかかる:専門家の助言を受けるための費用や、信託の管理に関する費用が発生します。

税務上の影響がでてきます。先程も触れましたが、信託の設定や運用には税務上の影響があるため、専門家のアドバイスが必要です。

信託の設定には法的な知識が必要です。正確な文書の作成と法的な手続きを理解するために、弁護士や司法書士、税理士などの専門家の支援が求められることがあります。

家族信託契約のプロセス

まずは家族信託をする目的の明確化をします。なぜ信託を設立したいのか、何を達成したいのかを明確にします。

信託財産の選定をします。信託する財産を峻別し、信託に移す財産を選定します。

受託者の選定をします。信託財産を管理する受託者を選びます。

家族信託は信頼関係が第一なので、受託者は信託財産を管理する能力が十分に備わっている人が行います。

受託者は信託財産の状況を逐一委託者に報告できるだけの準備を信託契約中しておく必要があります。

信託契約を作成します。法的に有効な信託契約を作成します。

ここが一番大事で、何を財産にするのか、目的は何かをしっかり明記する必要があります。

信託契約をする際、信託目録を作成し、不動産登記でも利用するので、登記できない契約にしてしまうと、契約の有効性にリスクが生じます。

信託の設定を行います。財産を信託に移し、正式に信託を設立します。

不動産の場合は「信託」の登記を行います。

まとめ

家族信託がこれから果たす役割はより大きくなるものと思われます。

契約次第で影響がでますので、ぜひ専門家に相談しながら進めてください。

今回は

『家族信託入門:あなたの財産を効果的に管理する秘訣を江戸川区船堀の司法書士・行政書士が解説』

に関する内容でした。

あわせて読みたい

こちらもぜひ読んでみてください