相続手続 改製原戸籍って何ですか?江戸川区葛西の司法書士・行政書士が解説します

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

目次

はじめに

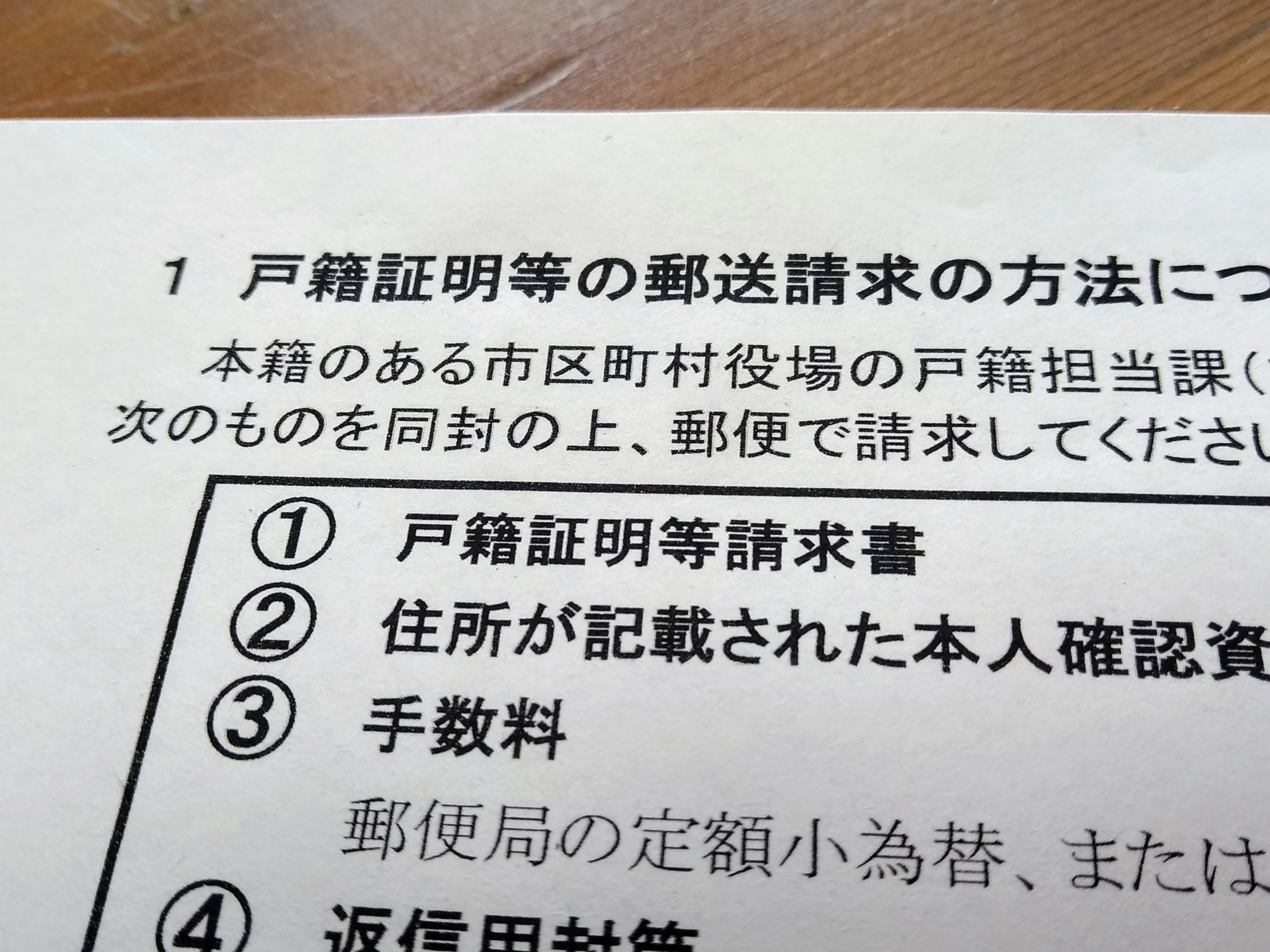

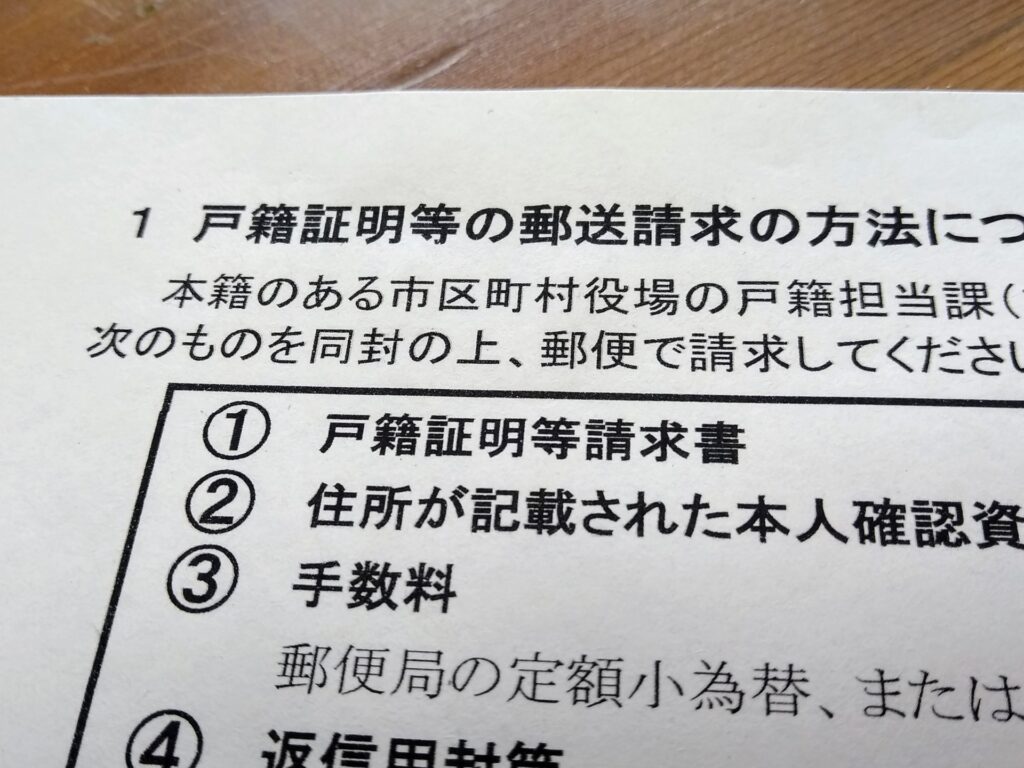

相続登記やその他金融機関でので必要となる書類の一つに戸籍謄本があります。

相続手続きでは、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を全て取得します。

これは相続人は誰であるかを確定するために必要です。

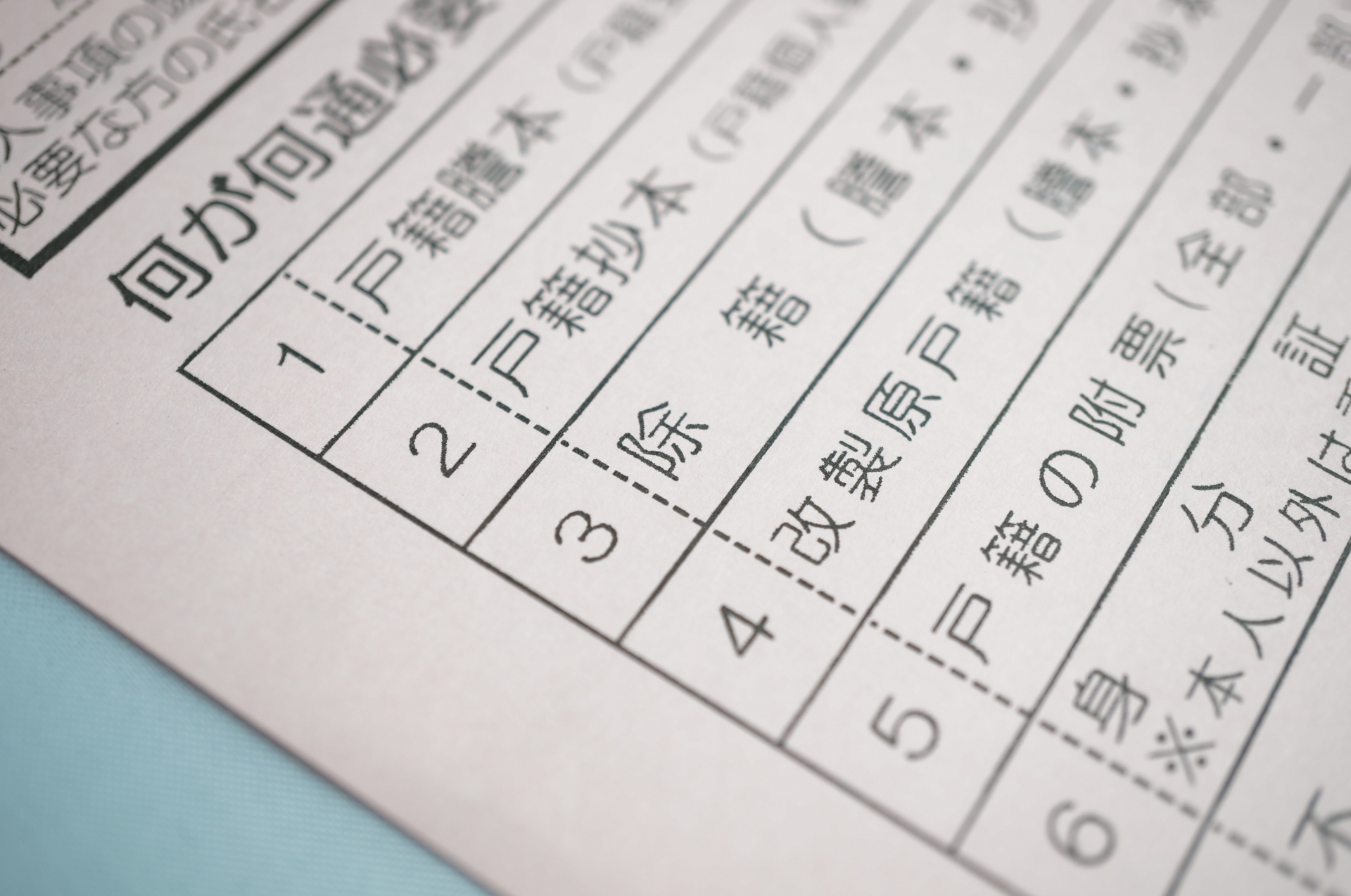

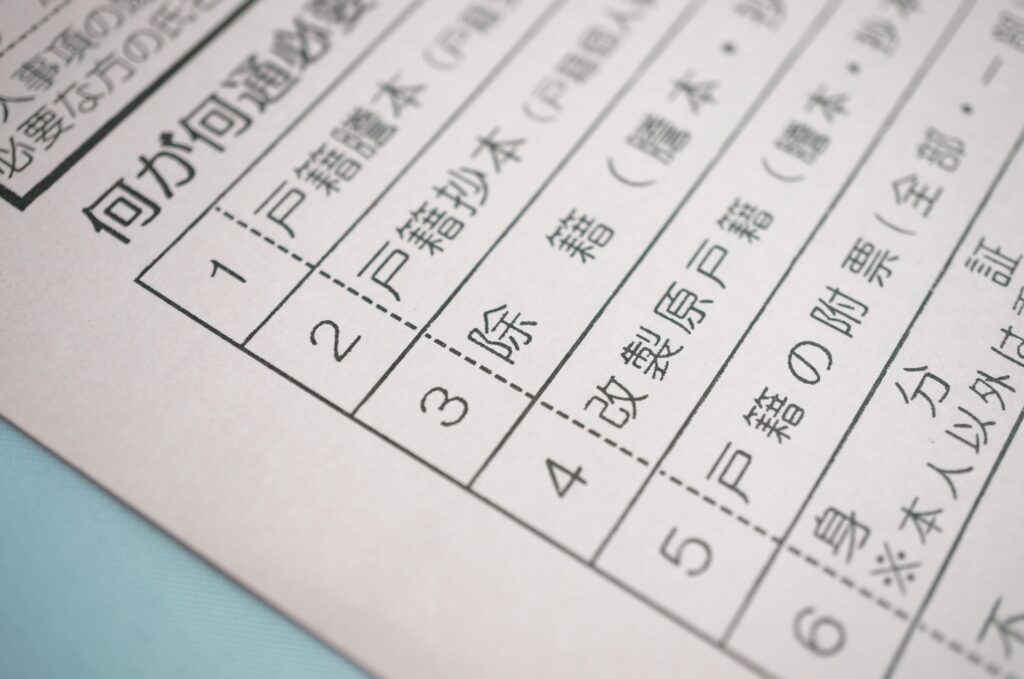

戸籍謄本を取得する時、「改製原戸籍」というのに出くわすことがあります。

この「改製原戸籍」とは一体何なのでしょうか?

今回は、「改製原戸籍」について紹介します。

相続登記 改製原戸籍って何ですか?

戸籍はなぜ新様式になっているのか?

今、あなたが自分の戸籍謄本を取得するとコンピューター化された証明書が発行されてきます。

つまり、コンピューターシステムで扱うことができる旨の指定を受けた市区町村はそのシステムに対応する戸籍にしなければなりません。

指定を受ける前の戸籍はどうなるのか?

いわゆる紙の戸籍はなくなるのか?

そうなると生まれるまでの戸籍は遡れなくなります。

そこで、コンピューター化される前の紙の戸籍は改製原戸籍として存在することになるのです。

戸籍の改製とは、戸籍法や戸籍法施行規則(簡単に書けば法律)の改正により戸籍の様式又は戸籍の編製基準が変更された場合に、旧法の規定による戸籍を新法の規定による戸籍に編製替えすることをいいます。

改製後の新様式に書き換えられた従前の戸籍を改製原戸籍といいます。

最近の改製原戸籍はいつに行われたか?

先ほども書きましたが、コンピューターシステムを用いる戸籍事務を処理するため、紙で作られていた戸籍をデータ化する必要が出てきました。

この紙媒体の戸籍が改製原戸籍になります。

なので、どうしても生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を取得するときは、多くの方がコンピューター化前の紙媒体の戸籍を取得することが多いです。

改製原戸籍は750円手数料がかかるので、しょうがないといえばしょうがないですが。

あとは、昭和20年代に戸籍法の改正に伴い、大正4年式の戸籍が改製されたりしています。

なお、明治5年式戸籍(壬申戸籍)は、保存期間を経過してしまうと廃棄手続がされていますので、場合によっては出生まで遡ることができないこともあります。

まとめ

転籍や婚姻等で新たに戸籍が出来ますが、戸籍法の改正で、新たな戸籍の様式ができる場合にも、戸籍ができるということを覚えておくといいでしょう。

なので、自分が生まれてから亡くなるまでの戸籍を取ると、改製原戸籍がでてくる可能性がありますが、これは戸籍法が変わったからでてきたものです。

今回は

『相続手続 改製原戸籍って何ですか?江戸川区葛西の司法書士・行政書士が解説します』

に関する内容でした。

あわせて読みたい

相続に関するブログはこちらから