相続の基礎 戸籍謄本を取得するにはどうすればいいのか?司法書士・行政書士が解説

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

目次

はじめに

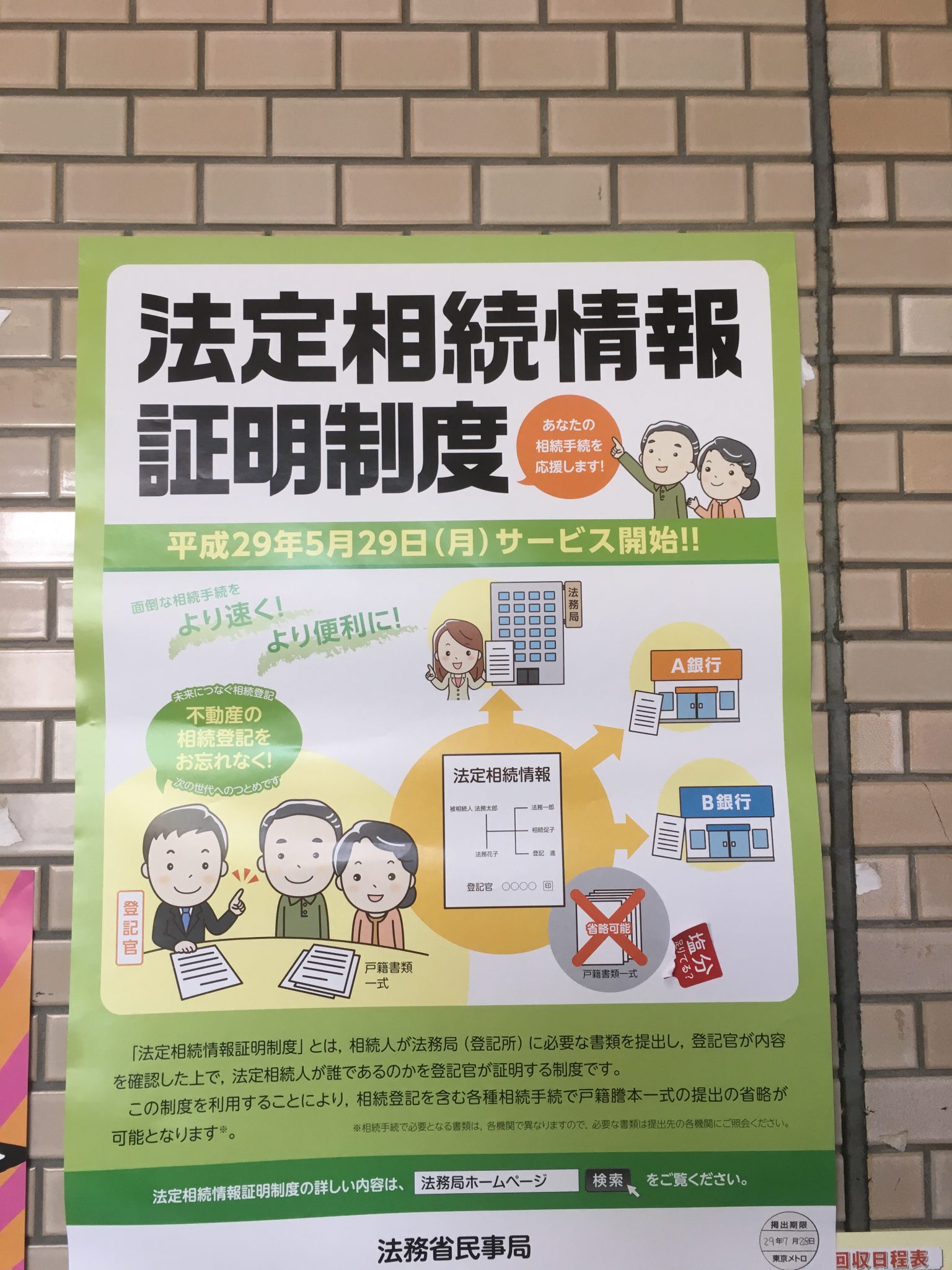

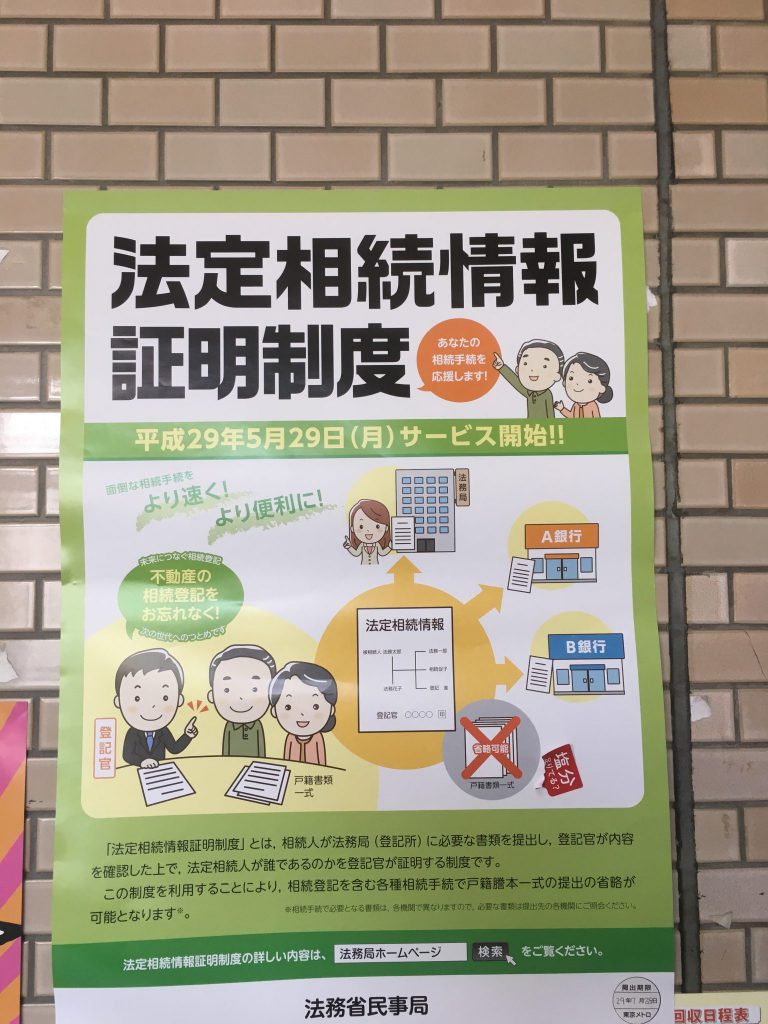

平成29年5月29日から始まった「法定相続情報証明制度」

自分もこの制度がスタートしたら利用しようと思っていました。

この制度は不動産登記をはじめ、相続税の申告や金融機関の口座解約等の手続きにも利用できるので便利です。

法定相続情報一覧図の写し交付をしてみた!法定相続情報証明制度を活用

法定相続情報一覧図を作成するにあたり注意点は?

今回の事例は以下のとおりです。

被相続人がAさん、

相続人が配偶者のBさんと子供のCさんとDさん

ただし、BさんはAさんが亡くなる前に既に亡くなっている

申出人はCさん

まず一覧図には相続人を記載することになりますが、そこには既に亡くなっているBさんの記載はしません。

Aさんから直接Cさん、Dさんに相続したというイメージで捉えるといいでしょう。

相続登記に添付する相続関係説明図では、当然亡くなったBさんの記載もします。

しかし、一覧図では死亡したBさんは記載しないことに注意が必要です。

あとは、申出人であるCさんの住所は記載しますが、Dさんの住所の記載は任意であることに注意です。

もし、Dさんの住所を記載してもらいたいのであれば、別途Dさんの住民票を添付する必要があります。

私見ですが、金融機関や相続税の申告のことを考えて申出人以外の人も住所を記載したほうがいいです。

なお、相続登記と同時に一覧図の交付の申出が可能ですが、遺産分割協議で行い、Dさんの印鑑証明書を添付していれば、別途住民票は不要です。

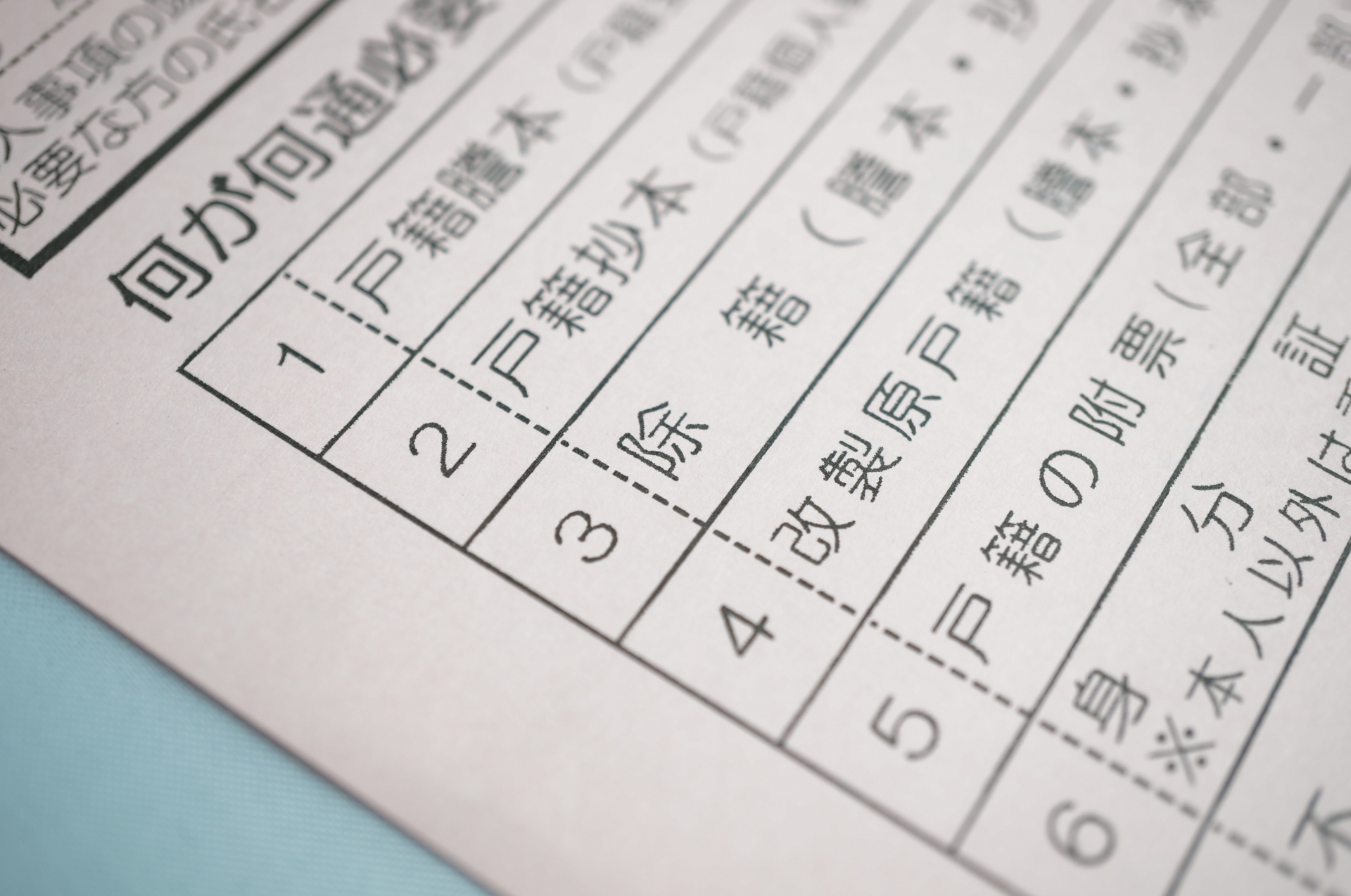

申出人の住民票について

申出人は住民票などの本人確認ができるものを添付する必要があります。

本人確認証明の書類は住民票の写しや申出人の運転免許証の写しに申出人本人が原本に相違ない旨を記載したものを添付します。

相続登記を申請する際、申出人が登記名義人になれば、その住民票を本人確認書類として使用できます。

ただし、その場合は、相続登記で原本還付する際にコピーしますが、別途法定相続情報一覧図交付申出のためにもコピーの提出が必要になるので注意してください。

なお、代理人が申出する場合の原本還付についてですが、一覧図の作成者の押印している印鑑と同じ印鑑を押印する必要があるので注意が必要です。

相続登記と同時に法定相続情報一覧図の申出が可能か?

相続登記をオンラインで申請し、添付書面を郵送でする際に、申出書も一緒に送付する方式でできます。

法務局では、相続登記が完了した段階で、一覧図の作成にかかり、全ての手続きが終わり、郵送で返却してもらうことが可能です。

その際は、申出書に郵送返却にチェックすれば問題ありません。

まとめ

ちょっと相続登記の相続関係説明図と法定相続情報一覧図とは体裁が異なり、ちょっと一苦労します。

2022年に相続手続をしていて思うのが、一覧図があれば、手続きが簡便に進むのではないかと思っています。

なので、まずは、戸籍収集からスタートし、全てが揃った段階で、法定相続情報証明制度を活用するのが一番いいかと。

私は相続登記に絡み、一覧図の作成もお手伝いしておりますので、遠慮無くお申し付けください。

今回は

『法定相続情報一覧図の写し交付をしてみた!法定相続情報証明制度を活用』

に関する内容でした。

あわせて読みたい

こちらのブログも併せてごらんください。