東京都江戸川区「6回目でやっと司法書士試験に合格した「相続・商業登記を軸とした中小企業支援業務」の専門家」「登記業務を通じてお客様に寄り添う」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

目次

はじめに

あなたはなぜ相続の生前対策が必要なのか知っていますか?

もし対策を講じないまま相続が始まると相続人に迷惑がかかります。

相続人間の人間関係にも亀裂が入ってしまうことも。

そこで今回は、司法書士目線で「生前の相続対策が必要な理由」を紹介していきます。

ぜひ最後まで御覧ください。

相続人の人間関係を良いものにするために…

生前の相続対策をしないままの場合、戸籍謄本を取り寄せて見ると、知らない相続人が…

意外とこんなケースに遭遇することがあります。

前婚の子供だったり、認知している子供がいたりすると、相続のときの紛争のもとになります。

また、相続人間の仲があまりよくない場合も、揉める原因になります。

それを防ぐためにも生前の対策が必要になります。

具体的には「遺言書」を書いたり、「民事信託」を活用したりします。

これらを活用しても相続開始後に揉める可能性はあります。

しかし、生前対策をしないよりはしたほうが揉めるリスクを軽減できます。

さらには、揉めることがあらかじめ分かっているのであれば、「遺言書」にも揉めることを見越した内容の遺言をすればいいのです。

相続人の揉めごとは、相続財産が少なくても発生します。

ぜひ生前の相続対策を検討してください。

ここで「民事信託(家族信託)」について簡単に触れておきます。

あなたが大きな財産を持っているとします。でも、

いつかはその財産を誰か信頼できる人(家族が多いです)に託さなければならない日が来ます。

ただ、直接渡すのではなく、「信頼できる人」に一時的に預けて、あなたの決めたルール(契約)に従って、その信頼できる人に財産を渡してもらう方法があるとしたらどうでしょう?

これが「民事信託(家族信託)」です。つまり、あなたの大切な財産を、あなたの意思に沿って、未来に安全に渡す方法の一つです。

相続税対策の一環としての生前対策

相続がいざ始まり、相続税を計算すると、かなりの額の負担が生じた。

現金では無理なので、物納しないといけない…

そのようなケースも散見されます。

もし、相続税が発生しそうであれば、生前にできることをしておくべきです。

実際にシミュレーションして、相続税を計算し、財産を減らせるものがあれば減らしていく、節税対策ができればそれを行うことも重要です。

贈与も相続税対策としては大事になります。

相続税対策も一歩間違えてしまうと相続人間の揉めごとにも発展してしまうので、注意です。

税理士などの専門家に相談しながら進めてください。

あわせて、相続税対策とともに「遺言書」や「民事信託」も活用することを検討してください。

ここで「物納」について簡単に紹介します。

財産を受け取るとき、国(政府)は「それをもらうための税金」を払ってほしいと言います。

これが「相続税」です。

でも、時にはお金が足りなくて税金を払えないことも。

そんなとき、「物納」という方法を使えます。

「物納」は、お金の代わりに財産(不動産や株式など)を税金として直接国に渡すこと。

つまり、お金で払う代わりに、宝物(財産)の一部を国に渡すことで税金を払ったことにする方法です。

生前の相続対策でできること すぐに始めてみましょう!

まずは自分自身の棚卸し。

「エンディングノート」を活用して見るのが一番のおすすめです。

そこに財産なり、デジタル遺産なり、色々あなたの思いを書き連ねてください。

そのうえで、遺言書を書いたり、相続税対策を講じたりするといいです。

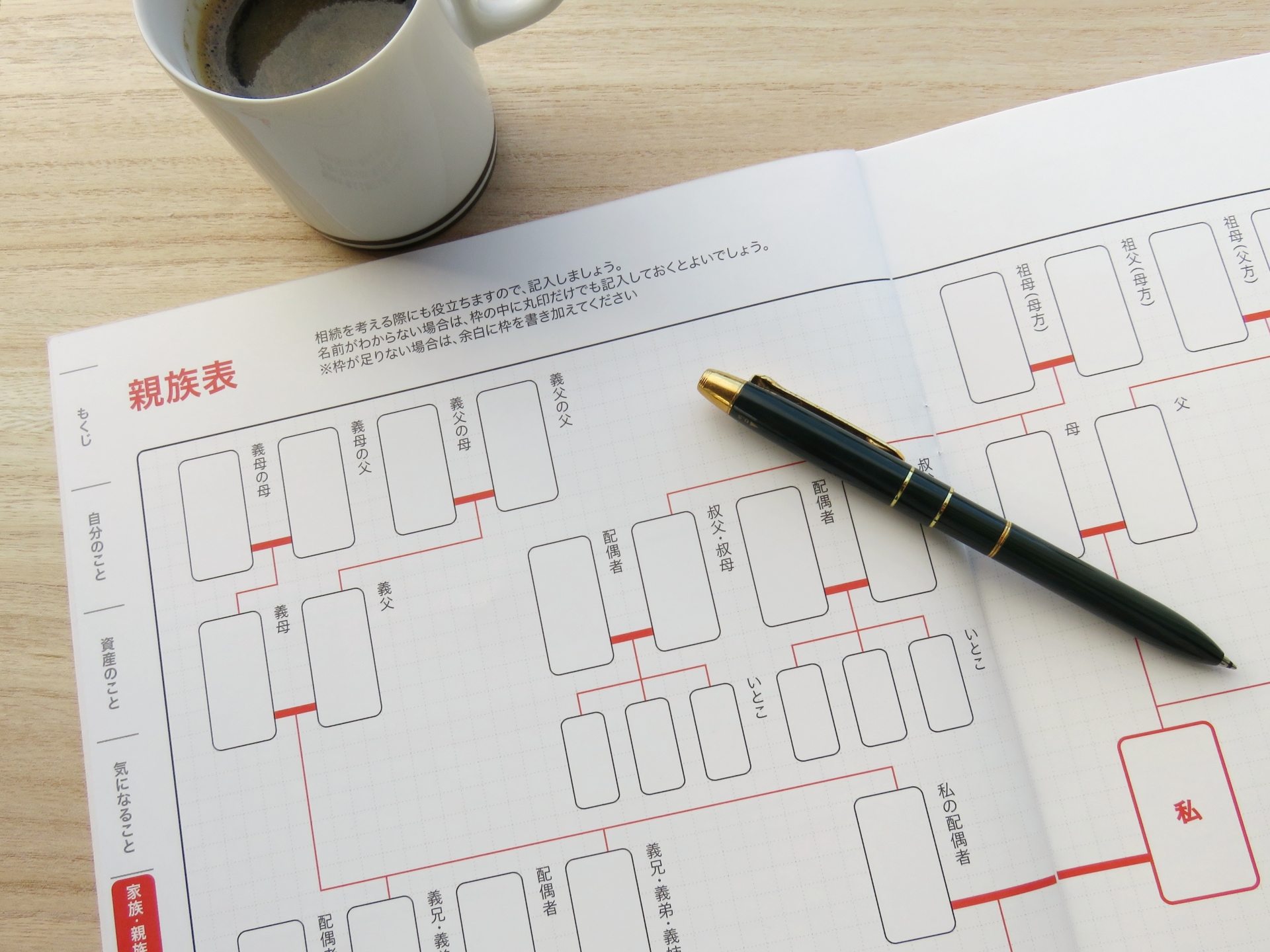

私はさらに「簡易家系図」の作成を進めています。

誰が相続人になるかを把握しておかないと、生前の相続対策はうまくいきません。

自分史をつくってみて、家系図も作ってみることで生前の相続対策を進めていきましょう。

簡易家系図についてはこちらのブログをぜひ御覧ください。

まとめ

相続開始後に何もしていなくてトラブルが…

それを未然に防ぐためにもぜひ生前の相続対策を進めてください。

民事信託(家族信託)は「あなたの財産を大切な人へ安全に渡すための方法」、物納は「現金がない時に財産で相続税を払う方法」と理解できます。

どちらも、将来を見据えて賢く準備するために知っておくと良いことですよ。

生前の相続対策で悩んでいる方は、ぜひ司法書士などの専門家にご相談ください。

今回は

『相続の悩みを解消!司法書士が教える争族を避けるための生前対策ガイド』

に関する内容でした。

あわせて読みたい

相続に関するブログはこちら