東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

目次

はじめに

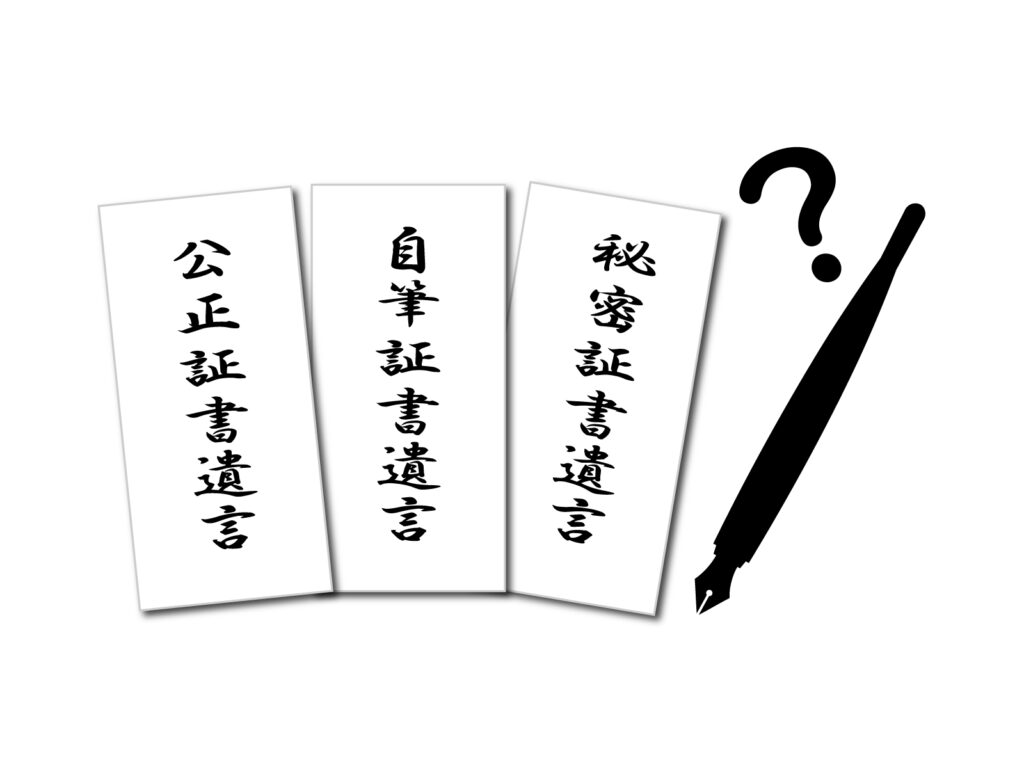

遺言について、普通方式だと「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」と「秘密証書遺言」があります。

最近の法改正で「自筆証書遺言」の要件緩和及び自筆証書遺言の法務局での保管制度ができました。

ところで、自筆証書遺言をする場合にどのような点に注意すべきでしょうか?

今回は、保管制度も含めて書いていきます。

自筆証書遺言 要件は緩和されたが基本は全部自分で書く

「いきなり公正証書遺言にするとハードルが高い」という方は自筆証書遺言で始めるのがいいです。

あわせて、まだ財産の分け方も本格的に決めていないが、あらかた決めている場合も「自筆証書遺言」を書いておくべきです。

自筆証書遺言を書くことでリスク対策にもなりますし、思ったらすぐに書くことができていいです。

ただし、自筆証書遺言を書くときには注意があります。

それは財産部分を除いて、全て自分の手で書く必要があること。

自筆証書遺言で揉めるのが、本当に自分の意思で書いているのかという部分です。

もしかして、自分で遺言書を書く部分からハードルが高いと思われます。

ざっくりでもいいので、もし誰に財産を託すのか決まっていれば、司法書士などの専門家に相談するといいでしょう。

あと、ハードルを高くしてしまう要因としては、相続税のことを考えてしまうこともあります。

自分の財産に対する思いがあれば、一度税理士に相談して、アドバイスを受けた上で、それでも相続税かかってもいいのであれば、遺言書を書くようにしてください。

「自筆証書遺言」は自分で基本書かなくてはなりません。

途中で間違った場合も訂正が必要ですが、訂正方法も法律にしたがった方法でしないと遺言全体が無効になってしまいます。

なので、自筆証書遺言で遺言書を書く場合は、専門家に相談してください。

自筆証書遺言の紛失を防ぐために 法務局での保管制度を活用

自筆証書遺言は自分で書いて、管理しないといけません。

そして、遺言者がなくなった時、家庭裁判所で検認手続をする必要があります。

自筆証書遺言は紛失しやすく、検認手続があるので面倒なところがあります。

それを解決してくれるのが、「法務局における自筆証書遺言保管制度」です。

自筆証書遺言を保管してもらうには、管轄の法務局に本人がいって行う必要があります。

代理人が本人に変わって法務局で手続きをすることができないので注意です。

費用は3,900円と公正証書遺言を公証役場で作成するよりも安価です。

ただ、自筆証書遺言を法務局で保管してもらうときには注意が必要です。

1つ目は、遺言書を書くためには、法令で決められた所定の用紙で書く必要があります。

これは、法務局でデータとして保管するため、所定の形式でないと管理できないためです。

用紙の形式はダウンロードできますので、余白にしたがって書いていきましょう。

あと、法務局では、自筆証書遺言の内容までは見ません。

遺言書の用紙の形式等は判断しますが、内容の判断まではしないので注意してください。

なので、自筆証書遺言を活用したい方は、先程も書きましたが、専門家を利用してほしいです。

まとめ

これからの時代、誰に財産を託したいのか意思表示をすることは大事。

その一つとして「自筆証書遺言」を活用するのはありです。

ただし自筆証書遺言の場合は、せっかく書いても効果が生じないこともあるので、専門家を活用することをおすすめします。

今回は

『相続手続 自筆証書遺言 利用するときの注意点と法務局での保管制度とは?江戸川区司法書士・行政書士が解説』

に関する内容でした。

あわせて読みたい

相続に関するブログはこちら