東京都江戸川区「6回目でやっと司法書士試験に合格した「相続・商業登記を軸とした中小企業支援業務」の専門家」「登記業務を通じてお客様に寄り添う」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

目次

はじめに

不動産登記事項証明書は取得できた。

ただ、「表題部」「権利部」とあってよく分からない。

どう読めばいいのでしょうか?

今回は不動産の登記事項証明書のうち、「権利部」の部分の読み方を書きます。

「権利部」には甲区と乙区がある 「甲区」「乙区」とは?

不動産の登記事項証明書の権利部を見ると甲区と乙区があります。

もしかしたら、甲区だけかもしれないし、「権利部」自体がないものもあるかもしれません。

そもそも、甲区と乙区は何か?

そこからを説明します。

甲区には、所有権に関することが書かれています。

具体的には、この不動産を所有している方の住所・氏名が書かれています。

現在登記されている方が違えば、名義を変えるべきです。

例えば相続等で名義が亡くなった人の場合は、相続登記を申請する必要があります。

名義を変えなかったから罰金があるとかはありません。

ただ、2024年4月1日から相続登記義務化が始まります。

相続を原因として名義が異なっている場合、変えないと過料に処せられます。

相続が開始したら、家族間の中が悪いとか相続人が行方不明とかであっても名義を変える必要があることを認識してください。

乙区には、抵当権や根抵当権、地上権など所有権以外の権利が記載されます。

例えば、住宅を購入する際、住宅ローンで借りた場合、抵当権が設定されます。

抵当権であれば「債権額」「利息」「損害金」「債務者」「抵当権者」が乙区に書かれます。

抵当権等がいくつあるか、この不動産の担保余力とかを見ることができます。

逆に乙区がない不動産は、担保権がないので、特に土地の場合は価値があると思う方もいるでしょう。

「甲区」も「乙区」もない建物の場合は?

表題部だけ記載されていて、権利部が何も書かれていない登記事項証明書もあります。

建物を新築して、形状を登記しただけの場合がこれに当たります。

例えば、この建物に抵当権を設定したいのであれば、権利部を作る必要があります。

全く始めて権利部を作る場合、所有権保存登記を申請することで、建物の所有者が「甲区」に記載されます。

甲区ができてその権利に対して抵当権を設定し、登記内容を乙区に記載します。

登記の申請は、所有権保存登記と抵当権設定登記を連件で申請します。

甲区がないと乙区が記載できないことになっています。

「権利部」について、甲区はあるが乙区はないという登記事項証明書はあります。

逆に乙区はあって甲区はないという登記事項証明書はあり得ません。

まとめ

今回は権利部の「甲区」「乙区」について書きました。

どういう原因で記載されたかは登記事項証明書を見れば分かります。

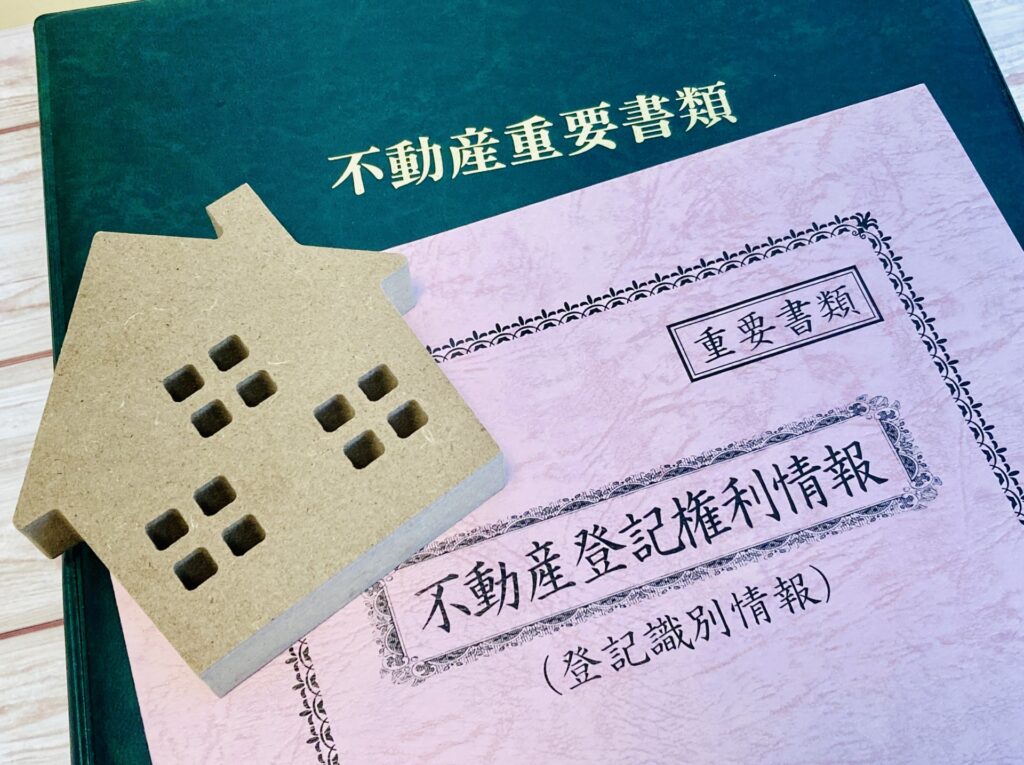

自分の不動産が現在どうなっているのか、必ず不動産全部事項証明書を取得して確認してください。

今回は

『権利部で読み解く不動産登記:甲区・乙区を江戸川区船堀の司法書士が徹底分析』

に関する内容でした。

あわせて読みたい

こちらのブログも読んでいただければ「不動産全部事項証明書」の概要は理解できます。