東京都江戸川区「6回目でやっと司法書士試験に合格した「相続・会社設立」の専門家 登記業務を通じてお客様に寄り添う」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

目次

はじめに

2024年は「相続」に注目が集まっています。

これは「相続登記義務化」が2024年4月1日からスタートしたから。

「相続登記義務化」とは相続登記を3年以内にしないと過料になってしまうこと。

相続対策として、実際に相続が開始したらどのような問題が家族内(相続人内)で起きそうかを「予測」しておき、事前に対応を取ることが重要。

先に手段を選ぶよりは、起こりうる予想を考えるほうがいいのです。

今回は「相続予防法務」的観点から相続の生前対策を解説していきます。

相続登記義務化とは何か?

相続登記の義務化とは、2024年4月1日から開始された制度です。

不動産を相続した相続人が、取得を知ってから3年以内に相続登記を行うことが法律上の義務となることです。

相続登記とは、相続した不動産の名義変更手続きのことで、名義人を被相続人(故人)から相続した相続人に変更します。

相続登記が義務化された背景には、相続で取得した土地の名義を代々変更せずにいると、持ち主が分からない土地が増えてしまい、土地の活用が上手く進まないという問題が生じるためです。

ただ3年で相続登記ができない正当な理由がある場合には「相続人申告登記」をして、相続登記の義務を回避することができます。

相続人申告登記とは、登記簿上の所有者について相続が開始したことと自らがその相続人であることを申し出る制度です。

相続人申告登記によって、土地所有者の相続人を明確な状態にしておくことで、土地活用のリスクを減らすことができます。

相続登記義務化後、正当な理由なく3年間、登記をしないでいると10万円以下の過料が科されることがあります。

過料とは、お金を取り立てられる金銭的な行政罰で、罰金や科料とは異なり犯罪ではないので、前科はつきません。

自分の相続が発生したら何が起こるのか 誰に迷惑がかかりそうかを予想してみる

自分に相続が発生したら相続でどんな問題が発生しそうか。

その予測を立てることが重要です。

相続問題の予想としては、以下のことが考えられます。

・自分の相続関係が複雑

・財産が結構ある

・家族間で揉めそう

・誰かにこの財産を引き継がせたい

まずは相続が発生したらどんな問題がでるか洗い出しからスタートしてください。

そして自分の相続人に対してどんな迷惑がかかりそうかを書き出し、相続対策をスタートしてみてください。

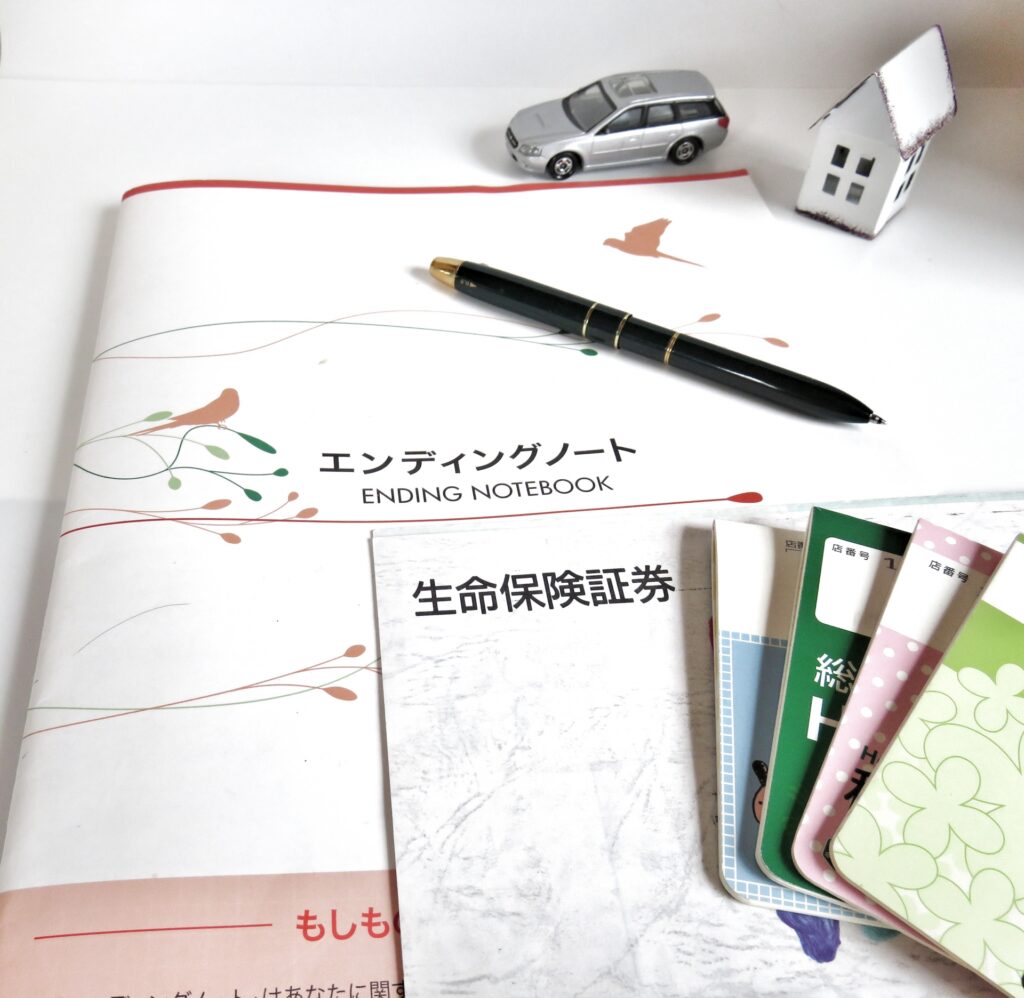

対策を考える:エンディングノートを活用

相続対策をスタートするにあたり、是非活用していただきたいのが「エンディングノート」

なにからてをつけていいかわからない方は、エンディングノートを手がかりにやってみてください。

エンディングノートには自分の所有している財産を始め、家族関係やデジタル遺産のことなど自分の身の回りのことを書くことになります。

自分のことをエンディングノートでさらけ出すことで、この財産はこの人に引き継がせたいとか、これは自分が生きている間になんとかしたいとか思うでしょう。

自分の棚卸しの一環として「エンディングノート」は必須といえます。

ところで、エンディングノートを作成していると、意外と盲点になるものとしては、「あなた自身の財産」があります。

目に見えているものもあれば、データ化しているもの、課金制のもの、SNSなど様々あるでしょう。

エンディングノートを書いてみよう!

まずは、自分の基本情報や家族の基本情報を書き出します。

次に預貯金・保険・年金などを書きます。

証券や不動産、債務など事細かく洗い出すことが大事です。

あとはひとり株式会社や合同会社をしている場合は、会社に対する貸付金も財産になりますし、株式も相続の対象となります。

いろいろ、探してみると自分の財産が結構あったりするものです。

自分の財産をまずはしっかり把握しておくことが、次の相続対策のステップにつなげることになります。

最近はデジタル遺産で、暗号化しているものもあり、自分以外の人が知らないと手続きが進まないものもありますので、そういうのも洗い出すことが重要です。

エンディングノートの作成が終わったら家族関係の洗い出しをしてみてください。

対策を考える:簡易家系図の作成

エンディングノートで家族に関することがわかったら、まずは相続関係を確認しつつ、相続に必要な「簡易家系図」を作成してみてください。

離婚とかして、前婚の子供とは疎遠で連絡をとっていなかったり、相続人だと思っていた方が実はそうでなかったりすることがあります。

まずは家族関係を調べてみることをおすすめします。

そこで役に立つのが「家系図」です。

実際に作ってみて、相続人は誰かを確定させます。

基本は配偶者と子供になりますが、前婚の子も相続人となります。

子供が先になくなっている場合は孫が相続人となります。

なので、意外な人が相続人になることもあるので、まずは家系図から作ってみてください。

家系図とかいっても相続関係がわかるような家系図の作成で大丈夫です。

簡易家系図の作成が終わって始めて、遺言書の作成などをはじめてください。

まとめ

相続対策といえば遺言書とか民事信託とか考えがちですが、まずは、自分の周りの環境面を考えるほうが先決です。

その上でどう対策を講じるべきか、手段よりも身の回りのところからしっかり相続対策をしていきましょう。

当事務所でも相談を受け付けていますので活用してください。

今回は

『2024年、相続登記義務化とあなたの対策ガイド エンディングノートから始める相続準備のステップを江戸川区船堀の司法書士・行政書士が解説』

に関する内容でした。

あわせて読みたい

相続に関するブログはこちらから