2022年は相続元年?相続登記義務化でいまからやっておかないといけないことを司法書士の立場から教えます

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

目次

はじめに

2022年がスタートしました。

今年は「相続」がより注目を集める年になります。

これは「相続登記義務化」が数年後にスタートするためです。

ここで、いまからできる「相続」対策について紹介します。

相続開始後よりも相続開始前のほうがはるかに対策を講じやすいからです。

2022年は相続元年?相続登記義務化でいまからやっておかないといけないことを司法書士の立場から教えます

相続開始したらすでに手遅れ状態?

昨今の相続問題を見ていると、どうも相続が起こってから色々と問題が出ています。

相続のことについてお話を聞くと、相続開始後にトラブルがあって大変な思いをしている方が結構多いです。

私の肌感覚ですが、相続開始前に対策を講じておけば問題も最小限で済んだのに…と思うことは少なくありません。

日本人の特徴として、予防法務の感覚が薄いです。

つまり、相続が起こった後に何が問題になりそうかということをあらかじめ予測して対策を講じておく、これが本当の相続対策です。

いまからできる相続対策とは?

司法書士だから書ける、いまからできる相続対策。

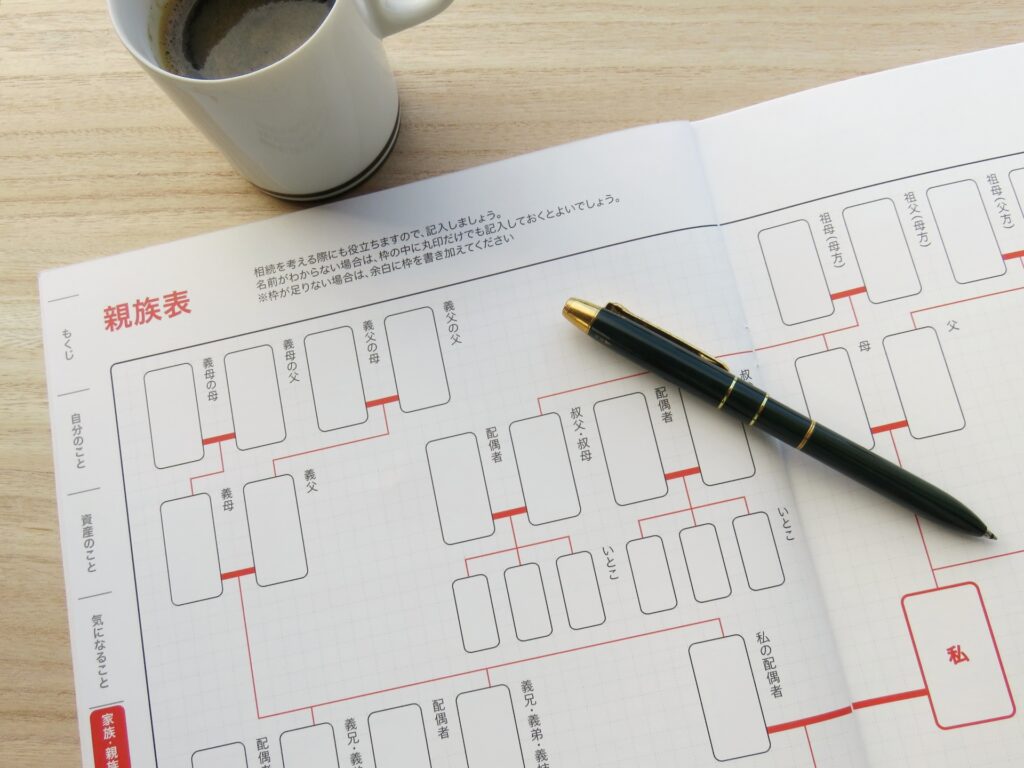

それは、「相続人は誰か」をまずは把握すること。

戸籍をたどっていくと、離婚やら養子縁組とかして、自分が会ったことない人が相続人になることが意外と多いです。

昨今離婚・再婚は増えているので、上記の問題は絶対に出てきます。、

その上で、「遺言書」を作成するか「民事信託」を契約締結するか、認知症対策として「任意後見契約」をしておくかなど、相続対策は結構できます。

認知症になってしまうと、民事信託や遺言、任意後見契約はできなくなってしまいます。

昨今は、相続対策の一環として民事信託を用いた相続対策もあります。

先程も書きましたが、相続開始後何か問題が起きないかこれを予測して、早めに対策を講じておきましょう。

特に兄弟仲が悪いとか疎遠な親族関係がいるとかわかっているのであれば、対策を講じやすいです。

それと考慮しておきたいのが相続税対策。

節税対策を中心とした相続対策は意外な問題をはらんでいます。

節税対策が仇になることがあると知っておくべき

昨今、相続対策の一環として、節税対策があります。

しかし、節税対策ばかりに気を取られてしまうと、本来の家族の崩壊にも繋がりかねません。

例えば、相続税対策の一環として、投資用のアパートを建設したという場合。

入居者の家賃収入で借金は返済できると思って相続税対策の一環として行ったところ、立地が良くなく、入居者も伸び悩み、かえって負担が増えてしまったという事案も多々あります。

節税対策がかえって相続開始後の争いのもとにもなります。

私は、相続開始後に起こりそうな問題をまずは洗い出すことがいちばん重要だと思っています。

その上で、相続税対策で何ができるのかを税理士と検討して行うのがいいです。

その問題解決の一つとして「節税対策」があるように感じます。

「節税対策」ありきで相続対策を講じるべきではありません。

相続開始前にできることを再確認

もし、あなたの両親、もしくはあなたの相続人は誰になるのかというのはあらかじめ知っておくべきです。

先程も触れましたが、両親が離婚しているような場合、前婚の間に子供はいないか、その子供とは疎遠になっていないかとか確認しておく必要があります。

実は最近の相続で問題になるのが、財産の多さよりも家族関係。

あなたが知らない相続人がいたことで相続問題がより複雑さを増すリスクがあります。

そこで、遺言書を書いておけばある程度はクリアできますが、遺留分の問題が出てきます。

遺留分の問題を回避するため「民事信託」の活用も考えられます。

ただ、「民事信託」は昨今活用方法で裁判例になったこともあるため、慎重に対応しないといけません。

つまり、相続の問題でパーフェクトの解決方法は厳しい。

なのでいかにリスクを減らすのかという観点で相続対策を取り組むことが重要です。

まとめ

相続はあなたが思っているほど、意外とややこしい問題があります。

自分のところ財産が少ないから大丈夫という家族ほど、実は相続問題を多く抱えています。

相続財産の多寡に関係なく、早めに相続対策を講じることが相続問題を円滑に解決する方法だと思ってください。

今回は

『2022年は相続元年?相続登記義務化でいまからやっておかないといけないことを司法書士の立場から教えます』

に関する内容でした。

あわせて読みたい

相続に関するブログはこちらから