こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える「相続」に特化した事務所、司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirijunshoshi)です。

目次

はじめに

父が亡くなったら、この家は誰が相続するの?

母が元気なうちに、ちゃんと準備しておかないと…

そう思いつつ、なかなか話を切り出せない方は多いのではないでしょうか。

「親の相続が心配だけど、どこから考えればいいのか分からない」というご相談をよくいただきます。

相続には「誰が」「どのくらい」財産を受け継ぐのかという明確なルールがあります。

今回はその中でもよく誤解されがちな【法定相続分】について、江戸川区の司法書士としてわかりやすく解説します。

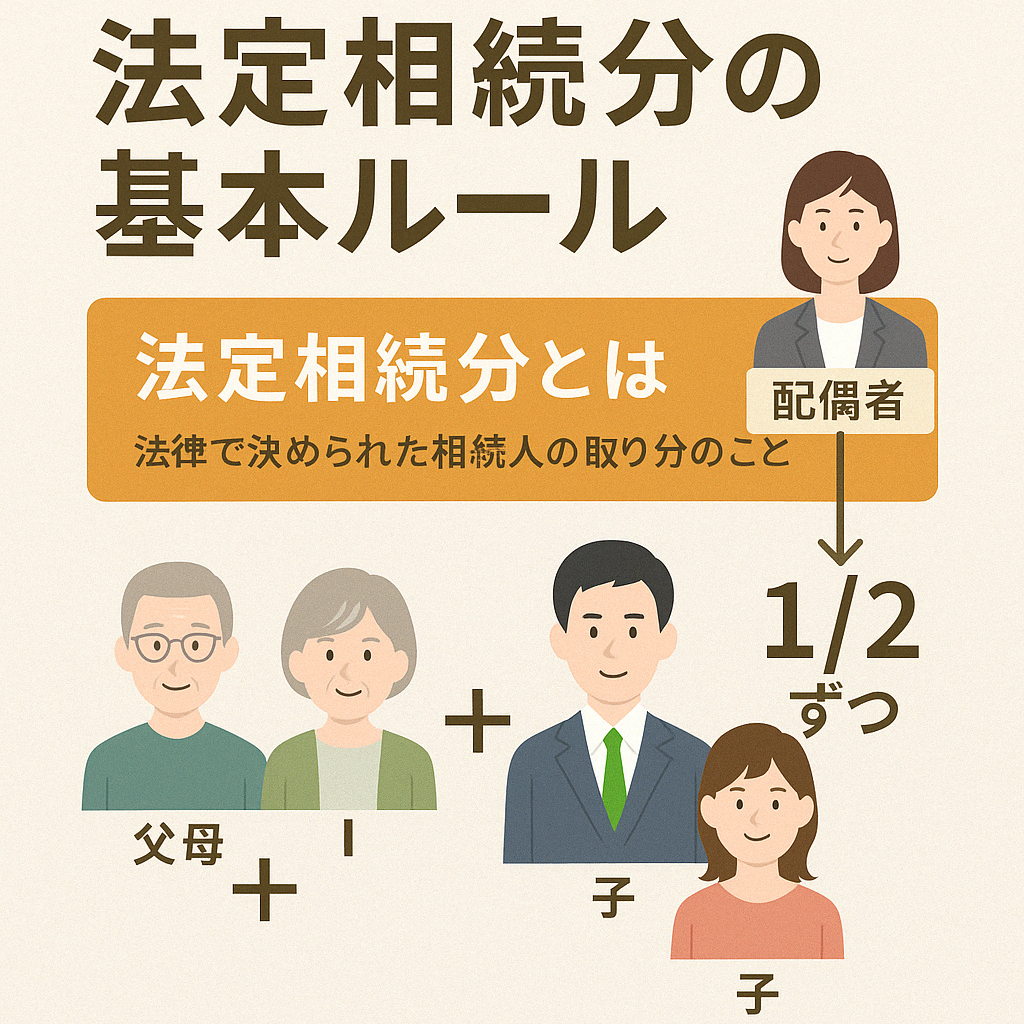

法定相続分ってなに?

法定相続分とは、「法律で決まっている財産の分け方」のことです。

遺言書がない場合、相続人たちで財産の分け方を話し合いますが、そのときの基準となるのがこの法定相続分です。

ただし、「法定相続分=絶対ルール」ではありません。

あくまで話し合いの出発点です。

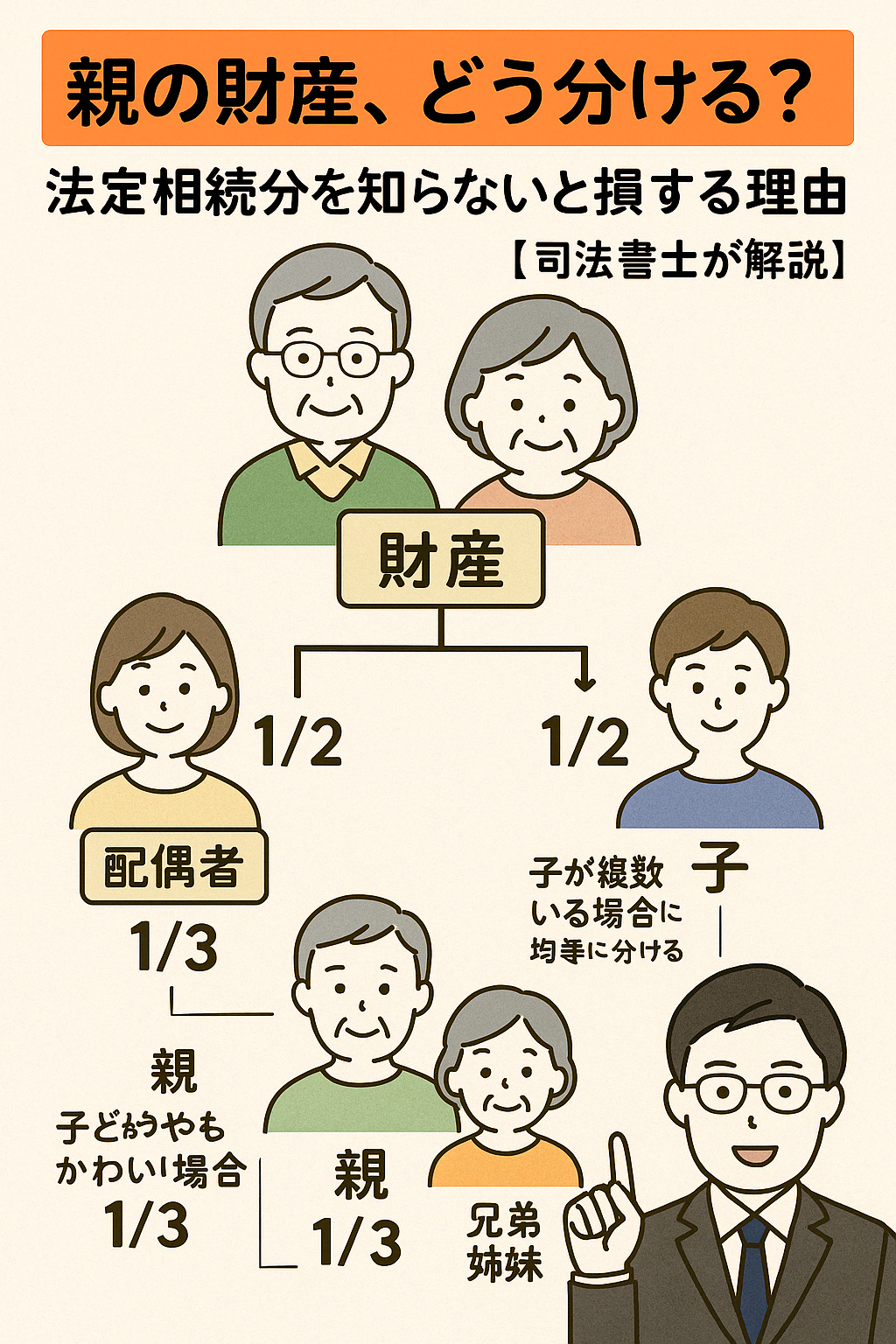

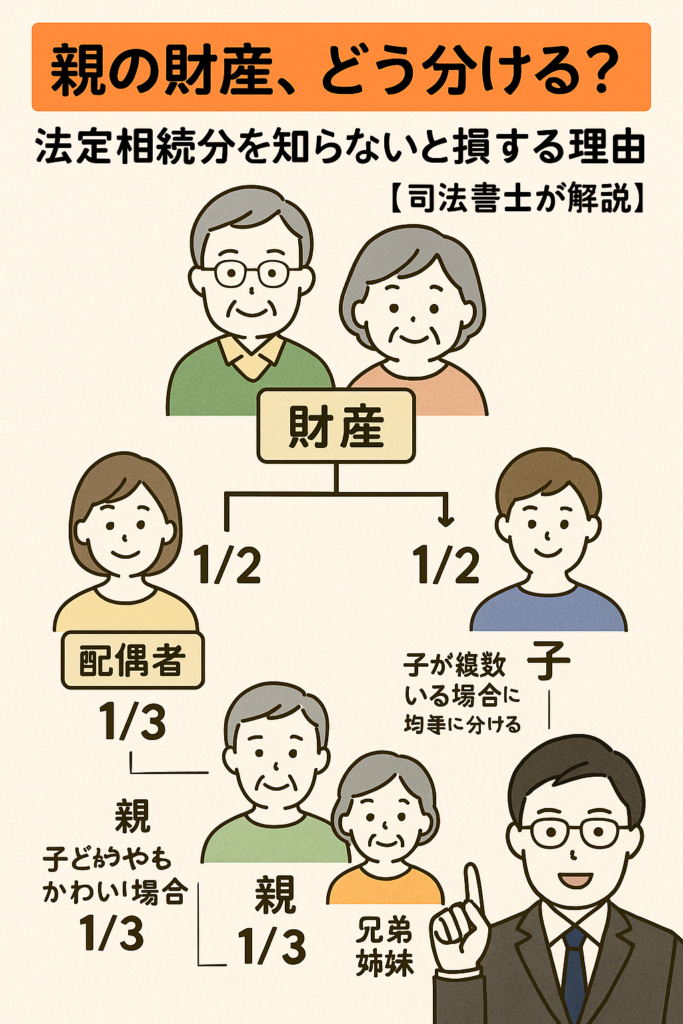

相続人ごとの分け方の基本ルール

相続人の組み合わせによって、財産の分け方(割合)は変わります。

以下に代表的なパターンを紹介します。

【配偶者と子どもがいる場合】

配偶者:2分の1

子ども:2分の1を人数で等分(2人なら各1/4)

これは一番よくあるパターンです。

例えば父が亡くなり、母と子2人が残った場合、母が半分、子どもたちがそれぞれ4分の1ずつを相続します。

【配偶者と父母が相続人の場合】

配偶者:3分の2

父母(直系尊属):3分の1を等分

子どもがいない場合に多いです。

妻と義父母の関係で揉めやすく、早めの遺言が重要です。

【配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合】

配偶者:4分の3

兄弟姉妹:4分の1を等分

このケースもトラブルが起きやすいです。

会ったこともないような兄弟姉妹が突然出てくることもあり、司法書士への相談が欠かせません。

子どもが先に亡くなっている場合は?

その子の子(つまり孫)が「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」という形で相続人になります。

これは意外と見落とされがちで、戸籍の調査や確認が重要になります。

遺言があれば法定相続分は無視していいの?

基本的に遺言書がある場合、そちらの内容が優先されます。

ですが、相続人には「遺留分(いりゅうぶん)」という最低限の取り分が認められており、極端な分け方には制限がかかることがあります。

例えば「全部長男に相続させる」という遺言があっても、他の相続人が「遺留分侵害だ」と主張すれば、争いになることも。

法定相続分は絶対じゃない!自由に決めることも可能

法定相続分は絶対じゃない!自由に決めることも可能

実は、法定相続分どおりに分ける必要はありません。

相続人全員の合意があれば、「全財産を長女が相続する」という形も可能です。

このように話し合いで自由に決めることを遺産分割協議といいます。

ただし、1人でも反対する相続人がいれば成立しません。

相続の現場では「話し合い」が一番のハードル

相続の現場では、

「兄が勝手に家に住んでいる」

「妹が何も相談してくれない」

「親戚の誰が相続人かすら分からない」

というケースが日常的にあります。

法定相続分を知らないと、こうしたトラブルが一気に悪化することも。

逆に言えば、「誰が、どれだけ相続できるか」を家族で共有しておくだけでも、将来の揉めごとを防ぐ大きな助けになります。

「親の相続」の話をするためのきっかけに

「相続の話はしづらい」

「縁起でもないことを親に聞けない」

そう思ってしまうのは当然です。

でも、「法定相続分って知ってる?」という切り口なら、意外と話しやすくなったというご相談者も多くいらっしゃいます。

まとめ

相続の手続きは複雑で、戸籍の収集や書類の準備も多く、専門的な知識が必要です。

「まだ元気だから大丈夫」ではなく、「今のうちに知っておく」ことが大切です。

ぜひ、今のうちに一歩踏み出して、

家族の安心のための準備を始めてみませんか?

「相続の悩み、ひとつずつ解決します。」この言葉が、あなたの背中をそっと押せたら幸いです。

今回は

『親の財産、どう分ける?法定相続分を知らないと損する理由を江戸川区の司法書士・行政書士が本音で解説』

に関する内容でした。

電子書籍でさらに詳しく学ぶ:がんばらない相続手続き

相続で悩んでいる場合は、電子書籍『がんばらない相続手続き:効率よく進める3つの方法』をお読みください。

基礎的な相続手続きについて詳しく解説しています。

今すぐ手続きを始めて、安心した未来を手に入れましょう!

あわせて読みたい

相続に関するブログを更新中です。こちらもぜひ御覧ください。