東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

目次

はじめに

令和の時代の相続。。

相続に関して、以前アンケートをしました。

一番興味があったのは「相続財産、相続税」のところ。

正直、自分の財産は自分で使い切ったほうがいいですが、なかなか使い切れないところ。

となってくると、相続財産が残ることになりますが、誰がそれを継ぐのかが問題。

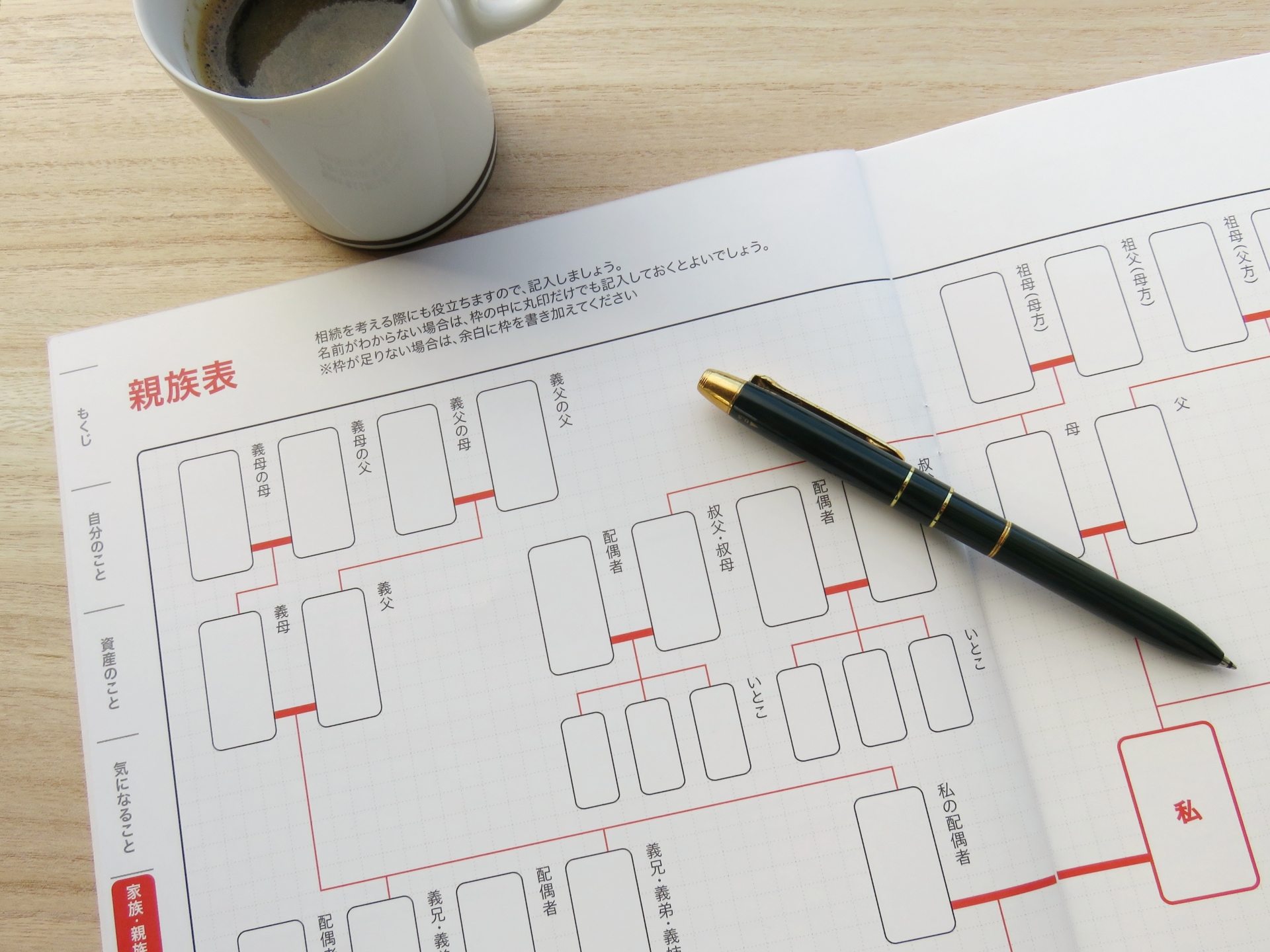

まずは「簡易家系図」の作成からスタートしましょう!

「簡易家系図」を作ったほうがいい理由は?

このブログを見ているあなたは、自分の相続人がパッと出てきますか?

相続人が出てくればいいですが、意外と誰が相続人となるのかでてこないと、相続財産を先に調査しても意味はありません。

特に離婚や再婚をしている方、相続人が兄弟姉妹の方は結構相続人が複雑化する傾向にあります。

なぜ相続人を知る必要があるのか?

あなたに継がせたい財産が、あなたの思い通りに継がせることができないこともあるからです。

一番理想なのは、あなたが自分の財産を全部使い切って、残った財産の中から相続人が平等で分けるのが一番の理想。

とはいっても、なかなかうまくいかないのが「相続」。

そうなると「相続人」が誰になるかを知っておくことが重要になってきます。

まずは「簡易家系図」であなたの相続人が誰なのかをはっきりさせることが大事です。

簡易家系図はどこまで遡ればいいのか?

簡易家系図はあくまでも誰が相続人かを知ればいいので、、先祖が誰かまでを調べる必要はありません。

むしろ自分の先祖まで遡るようなことをしてしまうと、かえって調べることも多くなり、面倒になります。

自分の両親もしくは祖父母あたりまでさかのぼっていれば「簡易家系図」としては十分です。

場合によっては自分の両親のところまで遡れていれば大丈夫です。

その後、自分の兄弟なり、子供なりを追っていけば、「簡易家系図」としては十分です。

簡易家系図から調べること 誰が相続人となるのか?

自分の相続人は誰になるのか、ざっくり紹介します。

まずは自分の配偶者は必ず相続人となります。

離婚した場合の相手は相続人にはなりません。

次に優先的に相続人となるのは自分の子供。

子供は、もし離婚したいた場合に、離婚した相手方との間の子供も相続人となります。

なので、もし前婚の間の子供と連絡をとっていない場合は、今からでも連絡を取るなど対応をしてください。

また、子供がすでになくなっている場合は、孫が相続人となることもあります。

子が全くいない場合は親や祖父母などの直系尊属。

直系尊属がいない場合は、兄弟姉妹となります。

腹違いの兄弟姉妹も相続人となりますので、注意してください。

兄弟姉妹がなくなっている場合は甥・姪が相続人となります。

それを踏まえて「簡易家系図」を作ってみてください。

「簡易家系図」を作成して、自分の相続関係がややこしそうだとわかったときや、兄弟姉妹しか相続人がいない場合などは「遺言書」なりで対応することを検討します。

「簡易家系図」を作れば、相続対策もしやすくなるのです。

まとめ

簡易家系図を作ることで、まずは相続人を把握します。

その上で今後誰に財産を継がせるのかをはっきりさせます。

そこから遺言書なり民事信託なりを考えるといいでしょう。

今回は

『「簡易家系図」の作成!相続財産や相続税に興味がある方は早めに作成しましょう!その理由を江戸川区の司法書士が解説』

に関する内容でした。

あわせて読みたい

相続に関するブログはこちらから