東京都江戸川区「6回目でやっと司法書士試験に合格した「相続・商業登記を軸とした中小企業支援業務」の専門家」「登記業務を通じてお客様に寄り添う」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

目次

はじめに

相続の準備をしたいけど、何から準備すればいいのかが分かりません。自分の他にも親にも知らせてあげたいのですが、何から準備はできますか?

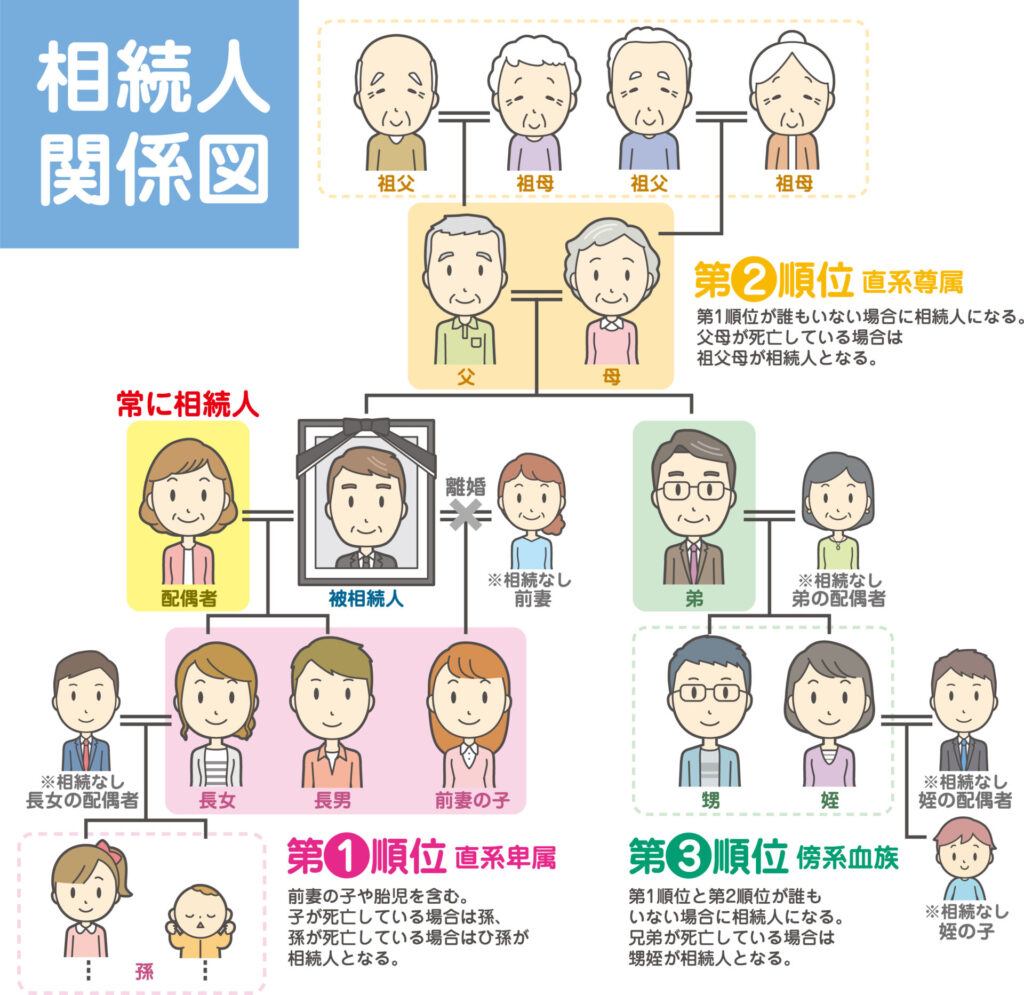

相続を始めるに当たって、できることとしては「財産がどれだけあるのか」と「相続人は誰か」というところ。

今回は「相続人は誰か」に焦点をあてて、戸籍謄本を取得するときの注意点を紹介します。

戸籍で取得できる範囲は決まっている?

「簡易家系図」は先祖は誰かを探る作業ではなく、相続人を特定できればいいです。

なので、江戸時代の家系まで遡る必要はなく、相続人の範囲を知ることができれば大丈夫です。

私の体験では、親が離婚していたり、兄弟姉妹が相続人の場合だと、相続人が増えてしまい、相続がややこしくなる傾向にあります。

「簡易家系図」で、誰が相続人なのかは戸籍謄本を取得することができます。

ただし、原則自分で正当な理由があれば委任状で取得できるのは、以下のとおりです。

- 自分の入っている戸籍

- 配偶者本人の分

- 直系尊属の分

- 直系卑属の分

ここで注意しなければならないのは、傍系血族については、自分で勝手に戸籍を取得することはできないこと。

例えば、自分の姉の現在の戸籍を勝手には取得はできないことになります。

自分から見て兄弟姉妹は傍系血族にあたります。

姉が婚姻したあとの現在戸籍を取得したい場合は、姉から委任状をもらわない限り戸籍は取得できないことになります。

なので、家系図作成にあたり、場合によっては、全体を見たわすことはできず、自分にとって直系のものしか取得できないことに注意が必要です。

戸籍法の一部改正が施行されました!(2024年3月1日から)

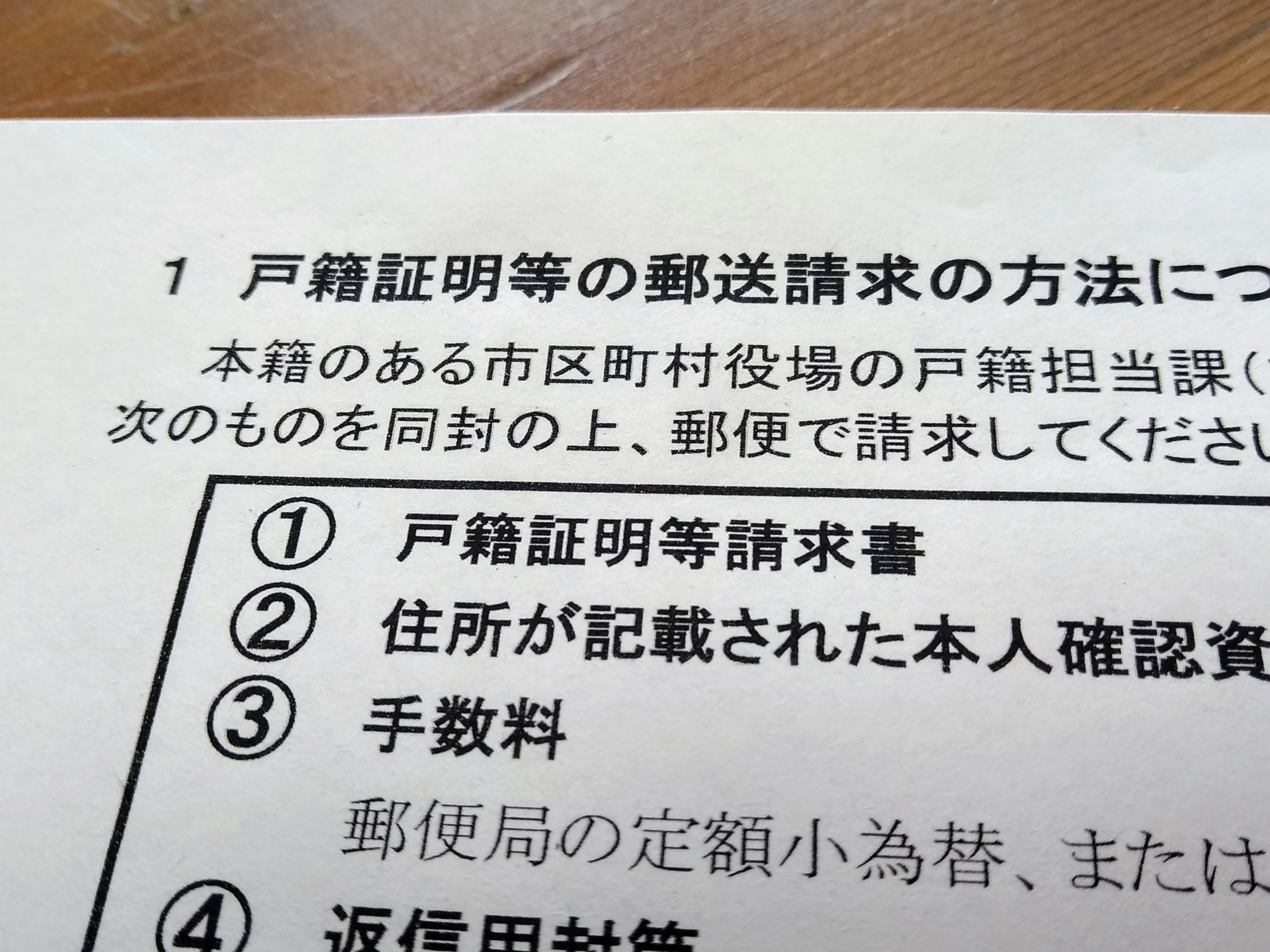

今まで、戸籍謄本等を請求するときは、自分の本籍でないと取得することができませんでした。

そのため、本籍を転々としている場合、各市区町村役場ごとで戸籍謄本等を請求する必要がありました。

その面倒をなくすため、あたらに戸籍法の一部改正が行われました。

この改正で「戸籍謄本の広域交付制度」がスタートしました。

本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります(広域交付)。

これによって、どこでも本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。

まとめて、ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

戸籍謄本を請求できる範囲は「本人」「配偶者」「親や祖父母の直系尊属」「子や孫の直系卑属」になります。

兄弟姉妹の戸籍は請求できないのと、コンピューターになっていない戸籍謄本は請求できません。

また郵送では扱っていないところも注意です。

もし傍系血族の戸籍を取得したい場合 委任状が必要

家系図作成のため、傍系血族の戸籍を取得するのは難しいかもしれません。

しかし、相続手続きの場合はそうは言っていられません。

例えば親がなくなり、子供が相続人だったとき、傍系である兄弟姉妹の戸籍謄本がないと相続手続きはできません。

その場合は、兄弟姉妹の方に自分で戸籍をとってきてもらうか、自分で取得したい場合は、兄弟姉妹の委任状をもらって対応するしかありません。

戸籍を取得する際は傍系血族に注意です。

家系図作成にあたり戸籍謄本はどの範囲まで取得するべきか?

現在の戸籍は電子化したもので、最新のものしか反映されていません。

つまり、古い情報は、一つ前の戸籍謄本を取得しないとでてきません。

なので、先祖を遡りたいとか、親の出生時まで遡りたい場合は、さらに戸籍を取得することになります。

戸籍は、戸籍法の改正等で記載事項や様式が変わってきています。

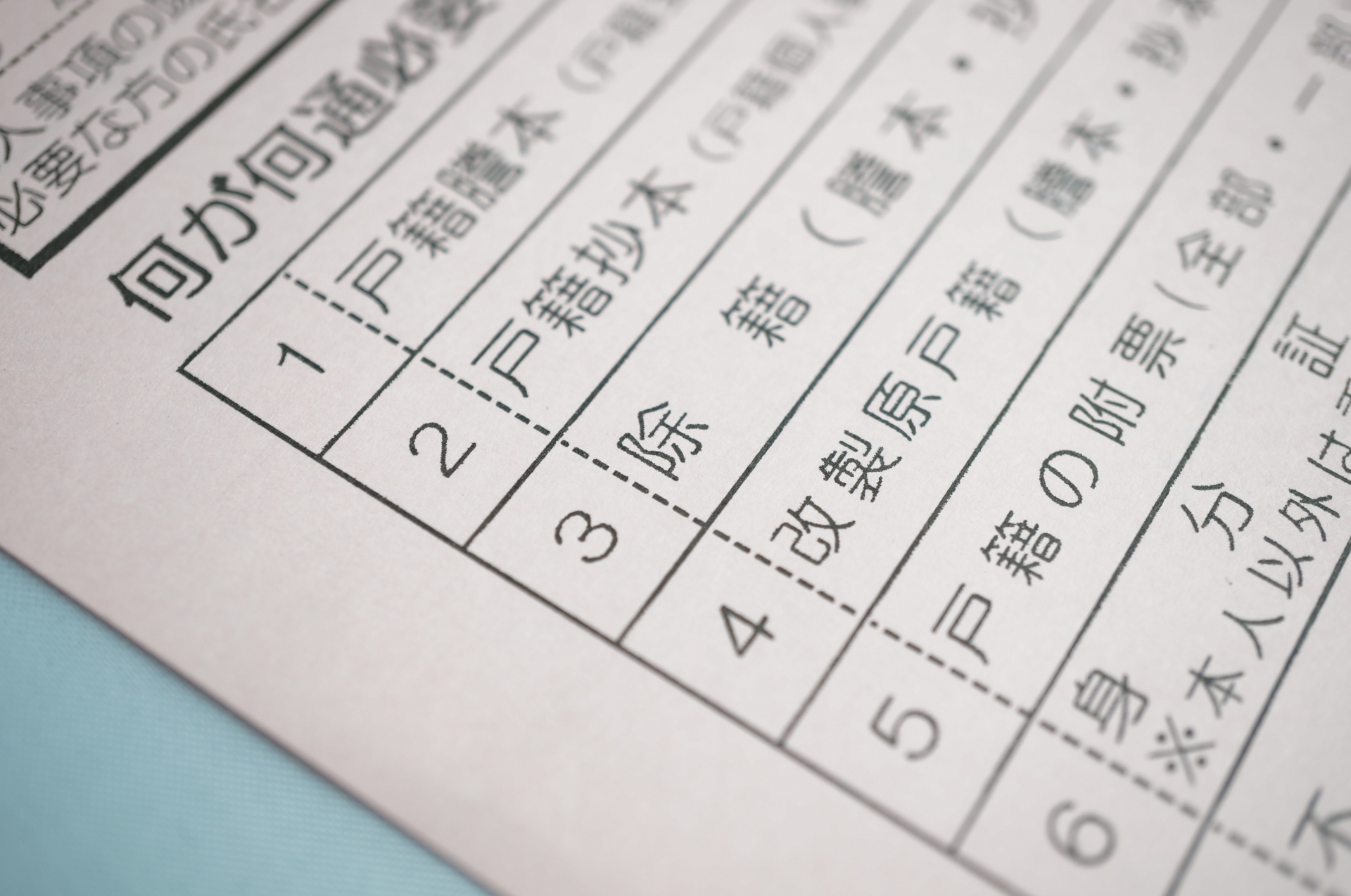

戸籍として存在しているのは、以下のものです。

- 「明治5年式」

- 「明治19年式」

- 「明治31年式」

- 「大正4年式」

- 「戦後の新民法の戸籍」

- 「現在の電子戸籍」

更に過去の戸籍が欲しい場合は、菩提寺の過去帳や宗門人別帳などで対応するしかありません。

なので、うまく行けば、江戸末期(慶応)生まれの人まで戸籍で遡ることはできますが、それ以前は、上記のものがあるかどうかで変わってきます。

ところで、民法や戸籍法が変わり、記載事項に変更が生じると、戸籍も変わってきます。

なので、これらの形式の戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍を取得してはじめて、誰が相続人で誰が先祖なのかをたどることができるのです。

改製原戸籍(正式には「かいせいげんこせき」と読みますが、「かいせいはらこせき」・「はらこせき」とも呼ばれています。) は、法改正により戸籍の改製(作り直し)が行われた際の、改製される前の古い戸籍のことを言います。

ただし、現在取得できるのは「明治19年式」戸籍からで「明治5年式」戸籍は役所では手に入ることはできません。

更に戸籍謄本を取得するときは一部だけの「抄本」ではなく「謄本」で取得しないといけないことにも注意してください。

相続手続きで必要なのは、あくまでも出生に遡ることのできる戸籍謄本なので、先祖代々まで追っかける必要はありません。

相続手続で家系図を作りたければ簡易家系図に留める

相続手続きで必要となる戸籍は以下の通りとなります。

・被相続人の出生から死亡まで遡ることのできる戸籍・除籍・改製原戸籍

・相続人の現在の戸籍謄本

ただし、代襲相続の場合には死亡している者の相続人を特定するため、出生から死亡までの戸籍謄本等が必要になります。

相続手続きによっては戸籍の量が膨大になることもありえます。

相続手続きでは、先祖代々まで遡る必要はないので、相続手続きで必要最低限のものを揃えればいいです。

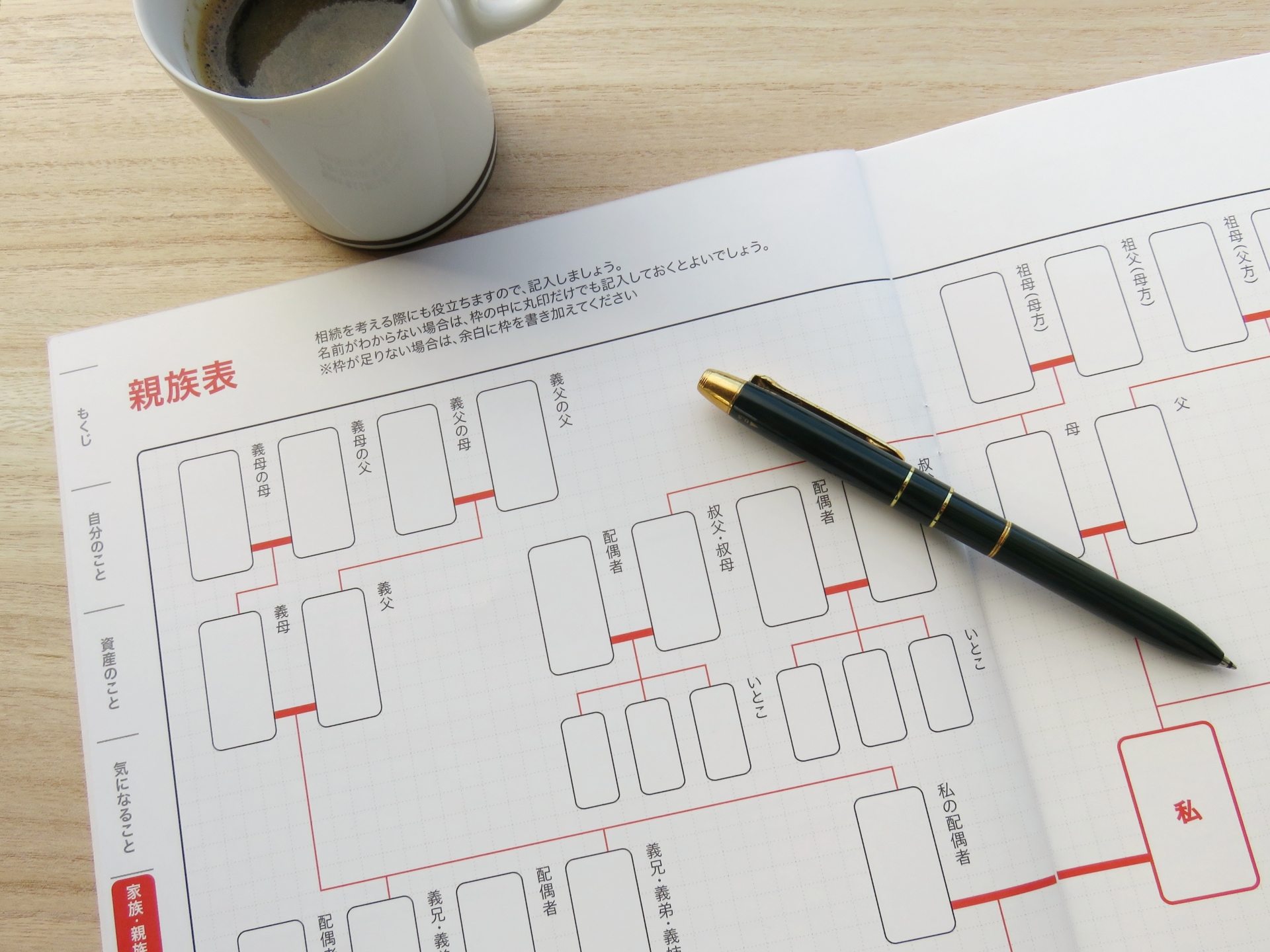

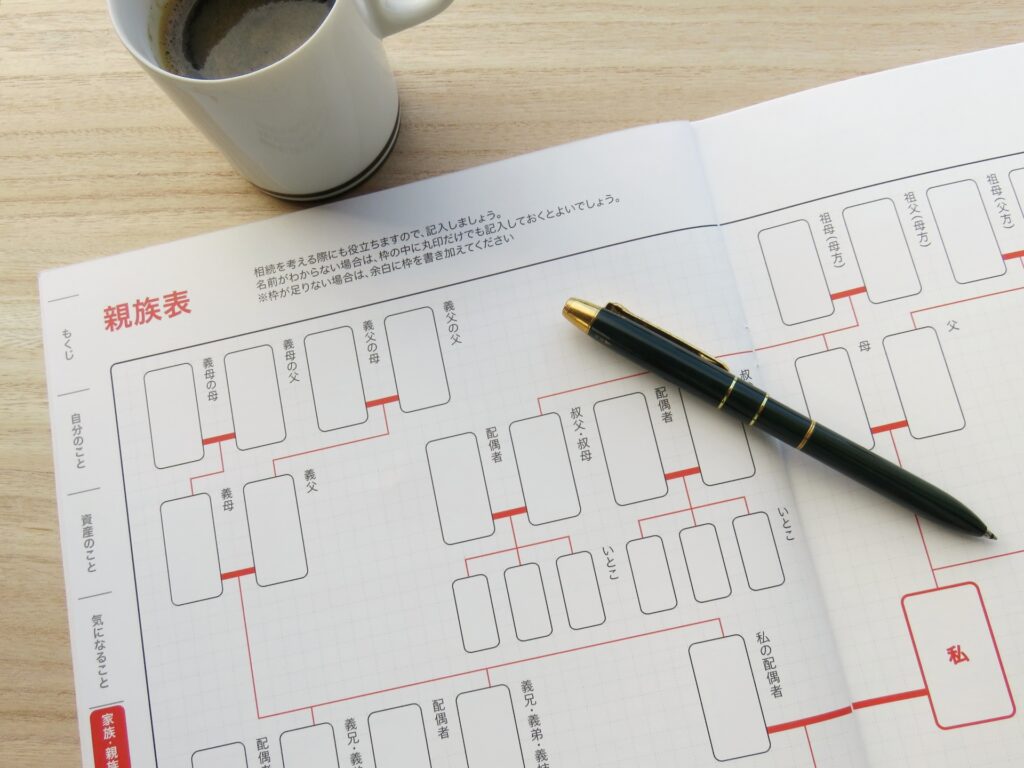

遺言書作成や相続人は誰かを知りたい場合は「簡易家系図」作成で留めておくといいです。

先祖代々まで家系図をつくりたいとなると膨大な時間と費用がかかるので、遺言書作成等の資料で用いる場合にはオススメしません。

むしろ相続の準備段階で必要なのは「簡易家系図」で充分です。

まとめ(今日の気づき)

家系図や相続で戸籍を取得する際は、自分で取れるのは直系に関するものが原則で、傍系血族のものは勝手に取れない。

相続手続きや遺言書作成のために家系図を作りたければ、相続関係のみ知ればいいので「簡易家系図」の作成に留めるべき

今回は

『生前相続対策のための第一歩: 戸籍謄本取得と簡易家系図の作成ガイド 江戸川区司法書士・行政書士が解説』

に関する内容でした。

あわせて読みたい

戸籍謄本のことに関するブログはこちら。

参考書籍

| 相続実務に役立つ“戸籍”の読み方・調べ方 第二次改訂版 小林 直人/伊藤 崇 ビジネス教育出版社 2020年05月15日頃 売り上げランキング :

|