東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

目次

はじめに

「民法・不動産登記法の改正」

令和6年4月1日を目処に相続登記が義務化されます。

まだまだ時間があると思っているあなた。

相続登記が未了であれば、今からでも準備を始めてください。

相続登記の準備 すぐにでも対策を始めてください!空き家問題

相続で現在問題になることの一つに「空き家問題」があります。

すでに子供は独立して、別の場所に家を持っている場合に問題となります。

あなたの自宅が誰も住んでなくそのまま放置となると、相続人の立場や地域にも問題となります。

なぜ相続登記せずに空き家となってしまうのか?

一つには、固定資産税も相続人が支払う必要があり、負担が大きくなってしまい、相続登記をしたがらないことが挙げられいます。

ただ、固定資産税は相続人が払うことにはなりますが。

さらに、空き家が進むと地域の観点から防犯上の問題もでてきてしまい、近所からも迷惑がられます。

建物も劣化が進み、倒壊の危険もあります。

なので、あなたの家を将来どうしたいのか必ず決めておく必要があります。

相続開始後に売却したくても相続登記が必要

所有権の名義人がなくなってしまった場合、自宅を売却するためにはひとつ必要な登記があります。

それが自宅の相続登記。

相続登記をしないと、売却することができません。

自宅の売却には、相続人間の協力が必要です。

相続人間で揉めごとがあると、いつまで経っても相続登記ができず、空き家状態がずっと続いてしまいます。

相続関係が複雑だとさらに空き家問題は深刻になります。

なお、戸籍謄本は簡単に集まると思っている人が多いでしょうが、意外と時間がかかります。

最近は普通郵便でも戻ってくるまでに1週間ほどかかり、すべての戸籍謄本を揃えるのに数ヶ月かかることもありえます。

特に転々と戸籍を移転している場合は、つなげるためにもその戸籍謄本の取得が必要です。

すぐに戸籍なんか集まると思って放置してしまうと、あっという間に時間は経ってしまいます。

なので、未だ相続登記未了の不動産をお持ちの相続人がいたら、速やかに相続登記の手続をしてください。

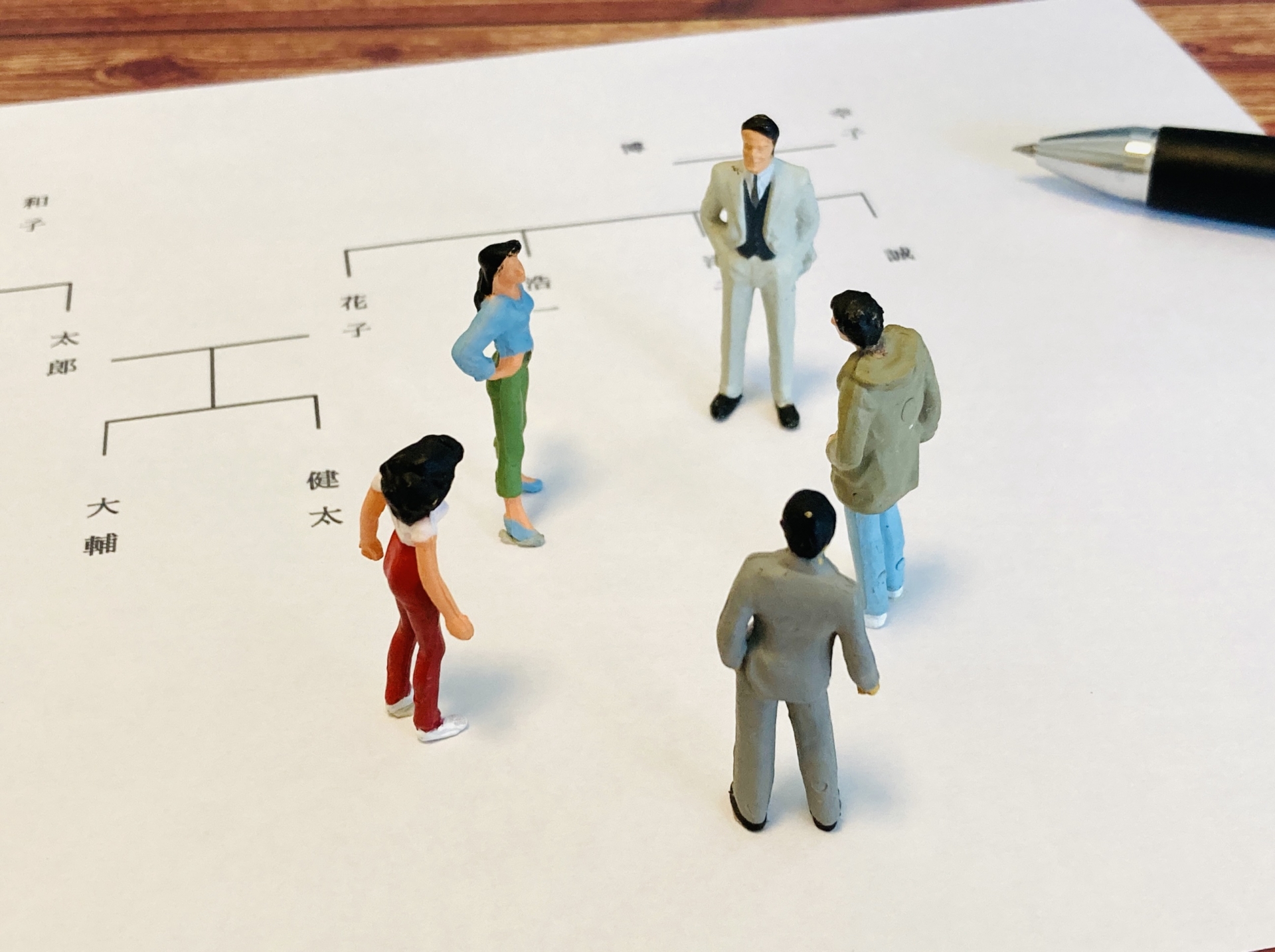

相続登記を放置すると見知らぬ相続人とやり取りが必要

空き家の問題だけでなく、土地も未登記のままだと大きな問題があります。

すでに、土地の名義人が2世代前とかになっている場合を考えてみてください。

親だけでなく、子や孫、さらに兄弟姉妹の代襲相続や数次相続が絡むと相続人の数がかなり多くなっている場合があります。

下手すると、相続人だけで数十人レベルになっていることもあります。

その方々と今後不動産の分け方を調整しないといけないとなると、短時間では難しいです。

そもそも相続人であったとしても遠い親戚で見知らぬ人と交渉するのは一筋縄ではいかないことが多いです。

なので、相続登記未了の不動産があれば速やかに相続手続きの準備をしてほしいのです。

所有者不明土地関連法の施行期日について

今回の改正点は大きく分けて3つあります。

1つ目が土地利用に関連する民法の規律の見直し

相隣関係や共有制度、財産管理制度、相続制度の見直しが主な改正点で、こちらは令和5年4月1日に施行済みです。

2つ目が土地を手放すための制度の創設

こちらは相続等で土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を得ればその土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度で、こちらは令和5年4月27日施行済みです。

そして大きな改正点となる相続登記義務化

こちらは令和6年4月1日施行となります。

意外と時間があると思ってもずっと忘れてしまい慌てて手続きをするよりかは、今できることから始めたほうが得策です。

参考 「所有者不明土地関連法の施行期日について」 (法務省ホームページ)

まとめ

3年という期間はあくまでも猶予期間であることを意識してください。

相続登記義務化が近づいていることを皆さんもぜひ知っておいてください。

その上で、準備できることは今から始めたほうがいいです。

今回は

『相続登記 あと少しで義務化されます いまから準備が必要な理由を江戸川区司法書士が解説』

に関する内容でした。

あわせて読みたい

相続に関するブログはこちらから