2022年「令和新時代の相続」 なぜ早い段階から相続対策をしないといけないのか?司法書士が解説

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

目次

はじめに

令和新時代の相続。

今までは「遺言書を作りましょう」とか「終活」とか言われていました。

さらには相続開始後の手続きに関する書籍が多く出版され、中にはベストセラーになった本もあります。

令和になり、相続に関する考え方も変わってきています。

早い段階からの相続対策が必要になっています。

そのことを司法書士の目線から書いていきます。

2022年「令和新時代の相続」 なぜ早い段階から相続対策をしないといけないのか?司法書士が解説

財産が少なくて相続対策を始められない方へ 財産が少なくても争いが生じます!

相続に関して一番の悩みをアンケートしたことがあります。

相続税・財産のことが一番の気がかりという結果が得られました。

なので、「相続」は財産の多い人の問題と思い、相続対策を後回しする傾向が結構多いです。

しかし、相続法が改正され、遺留分侵害請求に関しては原則金銭で支払うことになりました。

そうなると、不動産しか財産がない場合に、遺留分侵害請求がされてしまうと、ややこしい問題が生じます。

となると、財産が不動産しかない場合は、相続開始前にある程度の相続対策を講じておかないとあとあとトラブルになります。

ということで、財産が少ないから相続対策を後回しにするということは令和の時代にはまずいです。

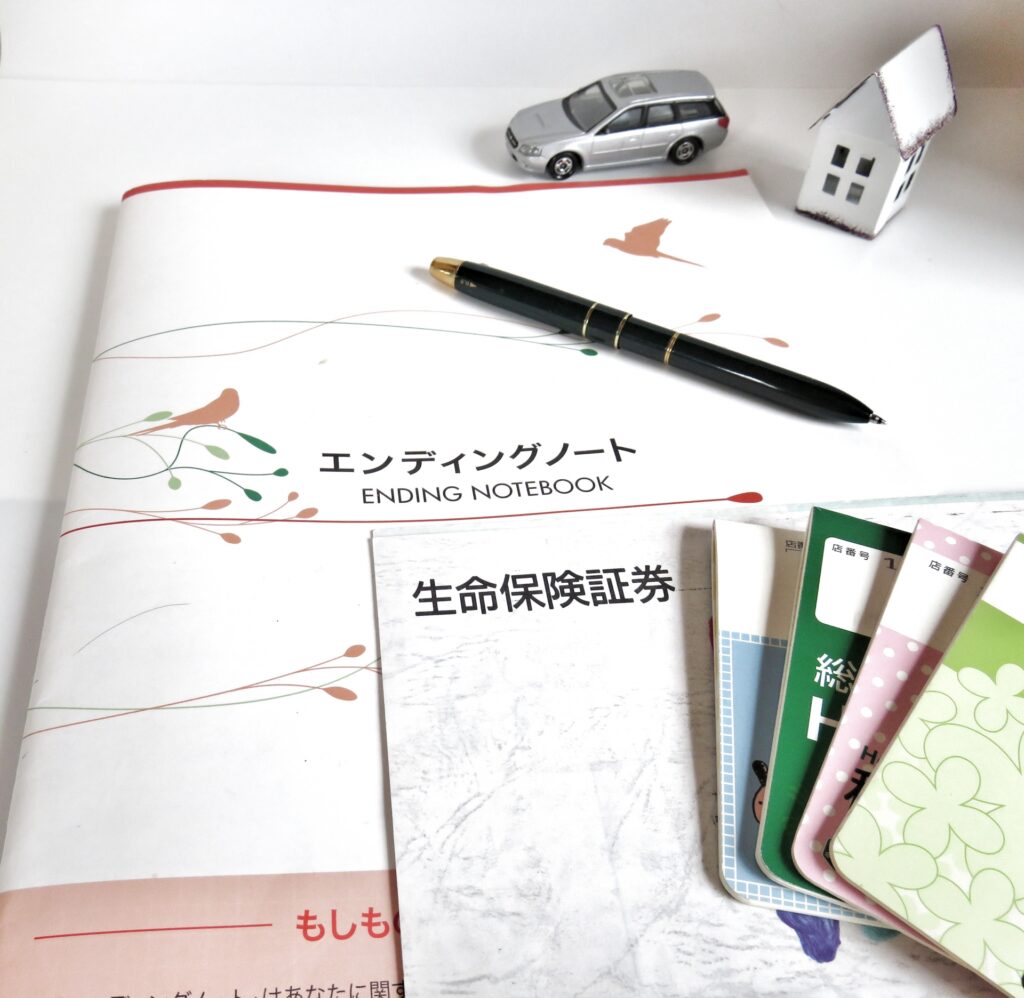

家族関係が複雑化している 「簡易家系図」を作成してから「エンディングノート」を!

核家族化が進み、晩婚化、未婚化、離婚が複数回行われているなど、家族関係がより複雑になっています。

そうなると、あなたが予期していなかった人が相続人になるケースもあり、何も対策を講じていないと、相続財産を分ける際に面倒な問題が生じます。

なので、まだ相続対策で何をしたらいいか分からない方は、まずは「簡易家系図」を作成することをおすすめします。

簡易家系図は家系図みたいに自分の先祖まで遡る必要はなく、祖父母(場合によっては父母)まで遡り、あとは配偶者・子供・兄弟姉妹、離婚経験のある方は離婚の間に子供がいるかとかを書き出します。

その資料があれば相続人は誰であるかが特定できますし、法定相続分や遺留分権利者も把握できます。

もしあなたが未婚で子供がいない場合は、親もしくは兄弟姉妹が相続人となります。

直系尊属がいない場合は兄弟姉妹が相続人となりますが、兄弟姉妹には遺留分がないため、ある程度自分の財産を他人に渡してもいいとか、いろいろな選択肢ができます。

相続開始後だと、選択肢が狭まりますが、相続開始前に対策を講じておけば、自由にあなたの財産を誰に渡したいかの選択の幅が広がります。

なので、相続開始前の「簡易家系図」の作成は必須と言えます。

デジタル遺産の問題 今後最も起こりうる問題

最近は、インターネットの時代となり、データで財産を保有している方も増えています。

その方のデータが相続対象となる場合の扱いについては注意が必要です。

勝手に相続人のひとりがデータを処分したりすると、他の相続人から苦情が来ることが想定されます。

なので、自分のデータをどうしてほしいのかもあらかじめ決めておく必要があります。

特に暗証番号があるデータが結構多いので、エンディングノートなり、自筆証書遺言で管理するなりすることをおすすめします。

誰にも見せたくないというのであれば、付言事項として、公正証書遺言で暗証番号を書いておくことも一つの方法です。

自分のデータが漏れないための相続対策はこれからの時代必要でしょう。

また、現状ではビデオでの遺言は認められていませんが、動画撮影してあなたの思いを伝えるサービスも始まっています。

その時代にあったデジタル遺産の対策が必要です。

まとめ

令和の時代の相続問題は新たな局面を迎えています。

デジタル遺産のほか、空き家問題やマンションの空室問題もこれから表面化してくるでしょう。

なので、今相続のことを考えていない世代の方も、相続対策を早めに始める必要があることを知っておいてください。

今回は

『2022年「令和新時代の相続」 なぜ早い段階から相続対策をしないといけないのか?司法書士が解説』

に関する内容でした。

あわせて読みたい

相続に関するブログはこちらから