東京都江戸川区「6回目でやっと司法書士試験に合格した「相続・商業登記を軸とした中小企業支援業務」の専門家」「登記業務を通じてお客様に寄り添う」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

目次

はじめに

現在「法定相続情報証明制度」があります。

証明制度を利用して一覧図を交付してもらうと、金融機関や相続税の申告などにも使えて便利です。

今回は必要となる書類について紹介します。

法定相続情報証明制度の手続の流れを確認

法定相続情報証明制度を利用するには、以下のような流れをします。

まずは必要書類の収集、戸籍謄本などを用意します。

これが一番たいへんな作業になります。

なぜかというと、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得する必要があるからです。

ただ、2024年3月1日から戸籍の広域交付制度がスタートするので、戸籍の収集はいくぶん楽になるかもしれません。

詳しくはこちらのブログを御覧ください。

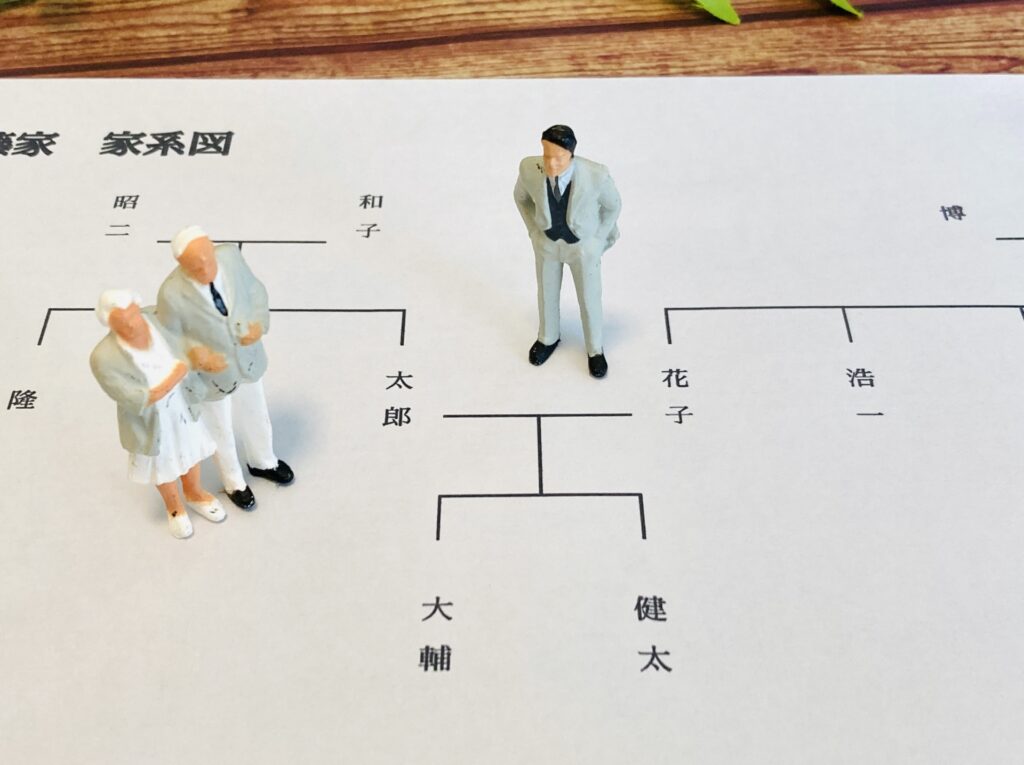

次に、法定相続情報一覧図の作成。

法務省のホームページで一覧図の様式と雛形が公表されています。

自分の相続のパターンにあった一覧図は大方雛形にあるでしょう。

最後に申出書の記入し登記所へ申出。

以上の流れで自分でやるのが面倒であれば資格者代理人に依頼するといいでしょう。

司法書士の場合、不動産の相続登記がある場合のみならず、金融機関の預貯金口座の名義変更でも、一覧図の作成、法務局への申出及びこれらの書類の収集を行うことができます。

法定相続情報証明制度で必要となる書類は?

法定相続情報証明制度で必ず用意する書類と場合によっては必要となる書類をまとめると以下のとおりです。

必ず用意する書類は

- 亡くなられた方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍全部

- 亡くなられた方の住民票の除票(もし住民票の除票が廃棄されていてない場合には、戸籍の附票)

- 相続人全員の戸籍謄本(戸籍抄本)

- 申出人(相続人の代表となって,相続を進める方)の氏名・住所を確認することができる公的書類

公的書類の例としては申出人の運転免許証、マイナンバーカード、住民票の写しなどです。

運転免許証やマイナンバーカードの場合、コピーをして申出人で原本に相違ない旨記載して、記名・押印して提出します。

また、一覧図に相続人の住所を記載する場合、相続人全員の住民票が必要です。

注意してほしいのは、一覧図に相続人の住所を記載するのは任意的となることです。

ただ、金融機関等に一覧図を提出する場合、相続人の住所を求められると私は思っています。

相続税の申告のときは相続人の住所が必要になるので、住所は記載してもらったほうがいいです。

あとは、資格者代理人に依頼する場合は委任状が必要です。

まとめ

いよいよ「法定相続情報証明制度」がスタート。

実際、どの程度利用されるか分かりません。

私も相続登記のご依頼があれば、後日別の相続手続があれば、一覧図の作成等を受けますので、遠慮なくご相談ください。

今回は

『相続手続きを効率化する法定相続情報証明制度:江戸川区船堀の司法書士が教える完全マニュアル』

に関する内容でした。

あわせて読みたい

相続に関するブログはこちら