東京都江戸川区「6回目でやっと司法書士試験に合格した「相続・商業登記を軸とした中小企業支援業務」の専門家」「登記業務を通じてお客様に寄り添う」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

目次

はじめに

近年、相続にかかる改正が多く発生しています。

最近は相続登記義務化もあり、相続に関する相談も増加傾向になります。。

今回は相続の基本ということで、「相続人は誰なのか、誰が相続するのか」を書いていきます。

遺言書作成や遺産分割、後見開始の申立の際に相続人が誰であるかを知っておく必要があり、相続手続でも極めて大事な作業です。

相続人は誰ですか?相続手続きでまず大事なこと

相続人とは、亡くなった人(被相続人)の遺産や財産を法律に基づいて受け継ぐ人たちのことです。

遺言がない場合や遺言があっても一部が法定相続分を超える場合、相続人が重要な役割を果たします。

まず、相続人の範囲についてですが、被相続人の配偶者と一定の血族に限られています。

一定の血族については、相続する順番が法律で定められています。

最初に相続の順位ですが、まずは配偶者は「常に」相続人となります。

「常に」がポイントで、婚姻状態が破綻していても、未だ離婚届を出していない場合は、相続人となります。

また、死後離縁が最近流行っていますが、死後離縁となっても一方配偶者は常に相続人となります。

次に、血族相続人の順序ですが

- 第1順位 子

- 第2順位 直系尊属

- 第3順位 兄弟姉妹

です。

ポイントは、血族相続人は第1順位がいなければ第2順位、第2順位がいなければ第3順位という順番になること。

つまり、子がいない場合は父母が相続人となりますし、父母、祖父母がいない場合に兄弟姉妹が相続人となります。

子がいないといっても自分からみて孫がいる場合は、孫は子の地位を代襲して相続します。

あと、配偶者と血族相続人は同順位で相続人となります。

例えば、配偶者、子、父母、兄弟姉妹がいる場合、相続人になれるのは配偶者と子になります。

相続人 「子」について教えてください

子の種類は、実子のほか、養子、非嫡出子、胎児も含みます。

まず養子は、普通養子、特別養子に分けられます。

普通養子縁組は、実父母の親子関係が存続したまま、養父母との親子関係をつくるという縁組における養子をいいます。

普通養子は、実父母、養父母両方の相続人となります。

特別養子縁組は、養子が実父母との親子関係を断ち切り、養父母との親子関係をつくるという縁組における養子です。

特別養子は、養父母の相続人にはなれますが、実父母の相続にはなれません。

非嫡出子は、正式な婚姻関係のない間に生まれた子のことをいいます。

当然実子に含まれますが、被相続人が男性の場合は認知が必要であることに注意です。

これの例が最近話題となった某有名作家・政治家の婚外子です。

胎児は被相続人の死亡時に生まれていない子のことをいいます。

既に生まれたものとみなし、相続人となりますが、死産の場合は相続人になりません。

ポイントは、実子と養子、嫡出子と非嫡出子は子として同順位になるということで優劣はないということです。

相続人になれない人はいるのですか?

相続人の地位にあるのに、相続人になれないことはあります。

以下に該当した場合は相続人にはなれません。

- 相続開始前に既に死亡している人

- 欠格事由に該当する人

- 相続人から廃除された人

- 相続放棄した人

「欠格事由に該当する」とは、被相続人を殺害したり、詐欺や強迫によって遺言書を書かせたことを指します。

「廃除」とは、被相続人を虐待するなど著しい非行があった場合に、被相続人が家庭裁判所に申し立てることにより、その相続人の相続権をなくすことをいいます。

代襲相続人について教えてください

代襲相続人は、元々相続人だった人が亡くなったり相続を放棄した場合に、その代わりに相続する人のことを指します。

例えば、亡くなった父が遺産を受け継ぐはずだったけれども、父が先に亡くなった場合には、代襲相続人である子供たちが相続することになります。

相続放棄した場合には代襲相続は発生しないことに注意してください。

ポイントは、子が相続開始前に死亡していて孫がいる場合、その孫が、孫も既に死亡している場合はひ孫が相続人となります。

一方兄弟姉妹の場合にも代襲相続がありますが、兄弟姉妹が相続開始前に既に死亡している場合、兄弟姉妹の子(被相続人の甥、姪)が相続人となります。

甥・姪が相続開始前になくなっていた場合は更に代襲相続は発生しないことに注意してください。

直系尊属の場合は代襲相続はありません。

父母・父方の祖父母がいる場合、父が既に死亡している場合、母のみが相続人となり、父方の祖父母には相続権はありません。

数次相続について教えてください

数次相続は、複数の相続人がいる場合に、先に指定した相続人が亡くなった場合でも、その相続人の子や孫などが代わって相続することを意味します。

例えば、祖父が相続人として指定されていたが、祖父が亡くなった場合には、祖父の子(つまり親)が相続人となるのです。

数次相続も相続手続をする上では大事な要素となります。

相続関係が複雑化する要因の一つにもなっています。

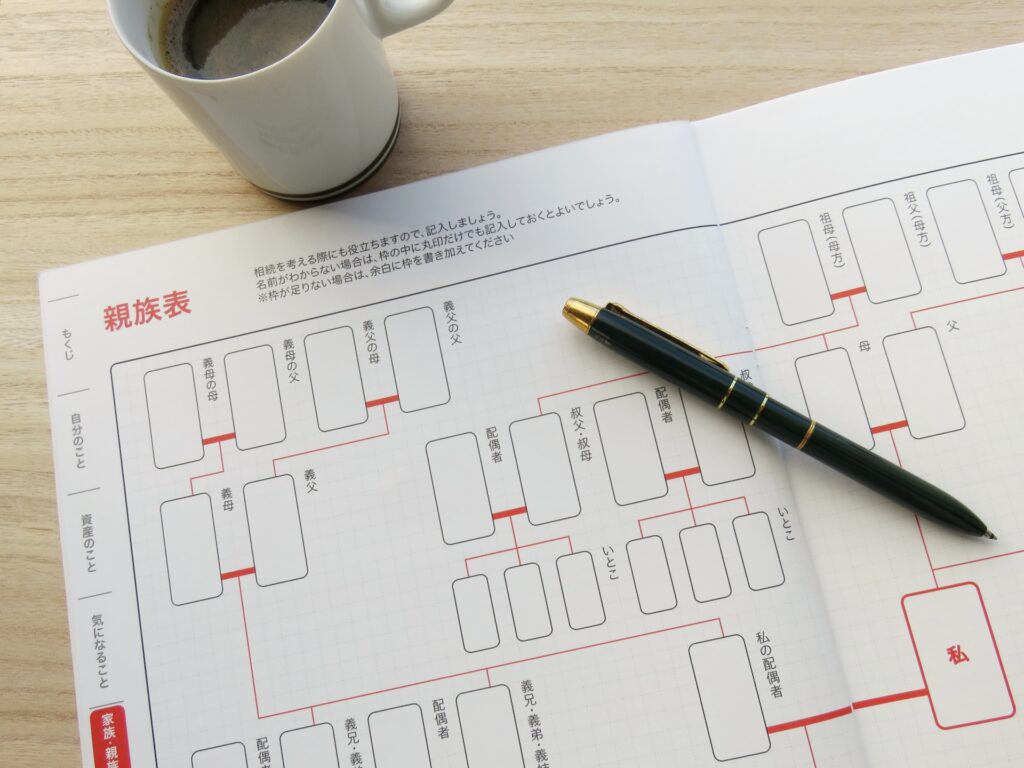

相続人を調べる方法を教えてください

相続人を調べるには、まず遺族や親族の調査を行います。

相続人を調べるのに用いるのが戸籍謄本などの公的書類です。

戸籍謄本や除籍謄本・改製原戸籍で相続人を確認しながら相続人を探します。

離婚や再婚などをしていると、思わぬところで相続人が出てくることもあります。

相続人間で揉めるケースとは?

相続人が遺産の分配や財産の処分などで意見が分かれることがあります。

遺言の内容や相続人の権利・義務についての理解の違いが原因です。

これを避けるためには、遺言をきちんと作成したり、相続に関する相談をすることが大切です。

円満な解決を図るために、みんなで話し合うことが重要ですが、一度揉めだしてしまうと解決するまでに時間がかかることがあります。

この場合は家庭裁判所での調停手続き等を用いることになります。

まとめ

法定相続人の範囲と順位についてまとめてみました。

今の時代、相続権に興味ある方が多く、誰が相続人になるかはイメージできていると思います。

もう一度このブログで相続人はだれか確かめていただけると幸いです。

今回は

『相続手続き:誰が相続人になるか?相続手続きの第一歩!江戸川区の司法書士が解説』

に関する内容でした。

あわせて読みたい

相続に関するブログはこちらを御覧ください。