発行可能株式総数 会社設立時にどのくらいの枠を設けておくといいか?

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

目次

はじめに

最近ある会社で増資の相談を受けました。

そこで「発行可能株式総数」を見たら、発行可能株式総数を超えた株式数を発行したいとのこと。

そうなると、発行可能株式総数を変更してからでないと、増資できないことを教えました。

ところで、発行可能株式総数を変えるにはどうすればいいかと会社設立時どのくらい発行すべきかを紹介します。

発行可能株式総数 会社設立時にどのくらいの枠を設けておくといいか?

発行可能株式総数とは?

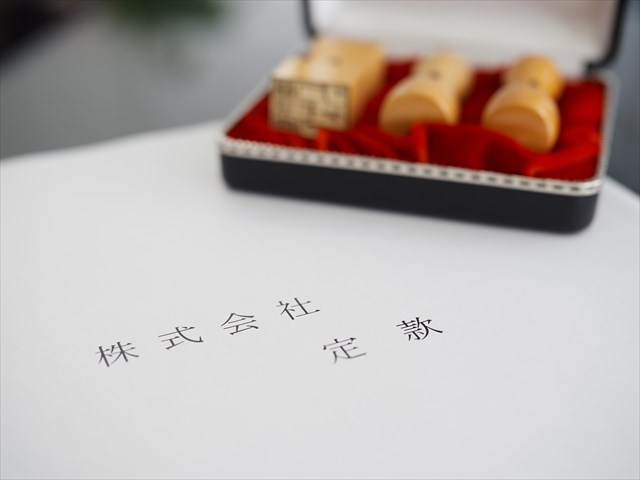

会社設立時、株式会社の場合は、発起人が会社に出資金を出して、株式を発行してもらいます。

発行した株式のことを「発行済株式総数」といい、登記簿にも記載されます。

ところで、株式を制限なく発行できてしまうと、会社が勝手に株式を発行することで既存株主にも影響がでてしまいます。

かといって、枠を与えておかないと募集株式発行が潤滑にできず、会社経営にも影響がでてしまう。

なので、会社にもある程度枠内において自由に発行しておくことも必要となる。

そこで「発行可能株式総数」という制度を設けました。

定款の記載事項でもあり、登記簿にも記載されます。

会社設立時の発行可能株式総数はどうすればいいか?

会社設立時は意外と「発行済株式総数」のことは分からないので、適当な数にしていることが多いです。

特にそこまで気にかけていない起業家が多すぎなのも実態。

発行可能株式総数をきちんと決めておくことは将来会社をどの規模までにしていきたいかを示す重要な要素です。

設立時は株式の譲渡制限を設けることが多いので、発行可能株式総数を自由に定めることができます。

譲渡制限株式でない場合は、発行可能株式総数は発行済株式総数の4倍を超えて定めることはできないと会社法で決められています。

会社設立時将来会社を大きくするといっても、発行済株式総数の100倍とかにしてもあまり意味はありません。

かといって、発行可能株式総数を発行済株式総数を同数とするのも会社の資金調達の機動性にも合わない。

ということで、発行可能株式総数は発行済株式総数の4倍から10倍くらいに定めておくのがベストでしょう。

ただ、将来資金調達する予定がある場合はもう少し設立当初から発行可能株式総数を増やしてもいいでしょう。

いずれにしても、会社を設立後どうしたいのか、こういうところをしっかり考えることが実は重要なのです。

発行可能株式総数の変更 会社設立後はどうすればいいか?

発行可能株式総数を変更する場合は、定款変更決議が必要です。

発行可能株式総数は定款の記載事項だからです。

なので、株主総会の特別決議が必要です。

会社によっては株主総会を頻繁に開けないので、定時株主総会等で行うのがいいでしょう。

発行可能株式総数は登記事項でもあるので、発行可能株式総数を変えたら、登記申請もします。

登録免許税は3万円。

添付書面としては、定款変更決議をした株主総会議事録、株主総会決議をしたため、株主リストが必要です。

まとめ

たかが「発行可能株式総数」といいますが、意外と会社経営にも影響が出るところです。

会社設立時に将来のことを考慮して、発行可能株式総数を定めるようにしてください。

ひとり株式会社でスモールビジネスで展開する場合は発行済株式総数の4~10倍くらいで定めておけばいいでしょう。

今回は

『発行可能株式総数 会社設立時にどのくらいの枠を設けておくといいか?』

に関する内容でした。

あわせて読みたい

小さな会社の企業法務に関するブログはこちらから

参考書籍

| 商業登記全書(第3巻)第2版 神崎満治郎 中央経済社 2015年09月22日頃 売り上げランキング :

|